Навигация

Как ∆ABC (рис 3). Тогда сетка состоит из Г′+1 граней, В+1 вершин и Р+2 ребер, и, следовательно

1. как ∆ABC (рис 3). Тогда сетка состоит из Г′+1 граней, В+1 вершин и Р+2 ребер, и, следовательно,

(Г′+1)+(В+1)-(Р+2)=Г′+В-Р;

2. Как ∆MNL. Тогда сетка состоит из Г′+1 граней, В вершин и Р+1 ребер, и, следовательно,

(Г′+1)+В-(Р+1)=Г′+В-Р.

Таким образом, в обоих случаях, т.е. при любом присоединении (n+1)-го треугольника, выражение (**) не меняется, и если оно равнялось 1 для сетки из n треугольников, то оно равняется 1 и для сетки из (n+1) треугольника. Итак, соотношение (**) имеет место для любой сетки из треугольников, значит, для любой сетки вообще. Следовательно, для данного многогранника справедливо соотношение (*). Такое доказательство предложено в [18].

2)Способ доказательства теоремы Эйлера, связанный с нахождением суммы плоских углов выпуклого многогранника. Обозначим ее ∑а. Напомним, что плоским углом многогранника являются внутренние плоские углы его граней.

Например, найдем ∑а для таких многогранников:

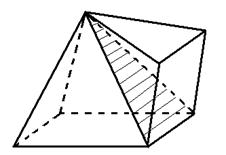

а) тетраэдр имеет 4 грани – все треугольники. Таким образом, ∑а![]() = 4π;

= 4π;

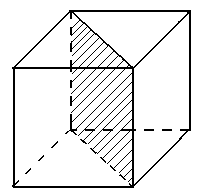

б) куб имеет 6 граней – все квадраты. Таким образом, ∑а = 6∙π = 12π;

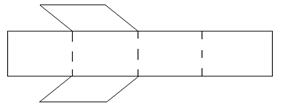

в) возьмем теперь произвольную пятиугольную призму. У нее две грани – пятиугольники и пять граней – параллелограммы. Сумма углов выпуклого пятиугольника равна 3π. (Напомним, что сумма внутренних углов выпуклого n-угольника равна π (n-2).) Сумма углов параллелограмма равна 2π. Таким образом,

S1 = 2∙3π+5∙2π=16π.

Итак, для нахождения ∑а мы вычисляли сначала сумму углов, принадлежащих каждой грани. Воспользуемся этим приемом и в общем случае.

Введем следующие обозначения: S1, S2, S3, …, Sr– число сторон 1, 2, 3-й и т.д. последней грани многогранника. Тогда

∑а = π (S1-2)+ π (S2-2)+…+ π (Sr-2) = π (S1 +S2 +S3 +…+Sr - 2Г ).

Далее найдем общее число сторон всех граней многогранника. Оно равно S1 +S2 +S3 +…+Sr . Так как каждое ребро многогранника принадлежит двум граням, имеем:

S1 +S2 +S3 +…+Sr = 2∙Р

(Напомним, что через Р мы обозначили число ребер данного многогранника.) Таким образом получаем:

(Напомним, что через Р мы обозначили число ребер данного многогранника.) Таким образом получаем:

∑а = 2π (Р-Г). (1)

Сосчитаем теперь ∑а другим способом. Для этого будем менять форму многогранника таким образом, чтобы у него не менялось число Г, В и Р. При этом может измениться каждый плоский угол в отдельности, но число ∑а останется прежним. Выберем такое преобразование многогранника: примем одну из его граней за основание, расположим его горизонтально и «растянем» для того, чтобы на него можно было спроектировать Другие грани многогранника. Например, на рисунке 4.а показано, к чему мы придем в случае тетраэдра, а на рисунке 4.б – в случае куба. На рисунке 5 показан многогранник произвольного типа.

Заметим, что спроектированный многогранник представляет слившиеся две наложенные друг на друга многоугольные пластины с общим контуром, из которых верхняя разбита на (Г-1) многоугольник, а нижняя на грани не делится. Обозначим число сторон внешнего окаймляющего многоугольника через r. Теперь найдем ∑а спроектированного многогранника. ∑а состоит из следующих трех сумм:

Заметим, что спроектированный многогранник представляет слившиеся две наложенные друг на друга многоугольные пластины с общим контуром, из которых верхняя разбита на (Г-1) многоугольник, а нижняя на грани не делится. Обозначим число сторон внешнего окаймляющего многоугольника через r. Теперь найдем ∑а спроектированного многогранника. ∑а состоит из следующих трех сумм:

1) Сумма углов нижней грани, у которой r сторон, равна π (r-2).

2) Сумма углов верхней пластины, вершинами которых являются вершины нижней грани, тоже равна π (r-2).

3) Сумма «внутренних» углов верхней пластины равна 2π (В-r), так как верхняя пластина имеет (В-r) внутренних вершин и все углы группируются около них. Итак,

∑а = π (r-2) + π (r-2) + 2π (В-r) = 2πВ - 4π. (2)

Таким образом, сравнивая выражения (1) и (2), получаем:

Г + В – Р = 2,

что и требовалось доказать.

Этот способ доказательства теоремы Эйлера рассмотрен в книге американского математика и педагога Джорджа Пойа. [10]

3)Способ, предложенный математиком Л.Н. Бескиным. [5]

Здесь, как и в случае 1), вырезаем одну грань многогранника и оставшуюся поверхность растягиваем на плоскость. При этом на плоскости получается некоторая плоская фигура, например, изображенная на рисунке 6.

Представим себе, что эта плоская фигура изображает собой остров, который со всех сторон окружен морем и состоит из отдельных полей – граней, отделенных друг от друга и от воды плотинами – ребрами.

Начнем постепенно снимать плотины, чтобы вода попала на поля. Причем плотину можно снять только в том случае, если она граничит с водой лишь с одной стороны. Снимая очередную плотину, мы орошаем ровно одно поле. Покажем теперь, что число всех плотин (т.е. Р – число ребер взятого многогранника) равно сумме чисел снятых и оставшихся плотин.

Итак, число снятых плотин равно (Г-1). Действительно, снимая плотины, которые омывает вода только с одной стороны, мы оросили все поля (т.е. грани, число которых равно (Г-1), так как одна грань была сначала вырезана). На рисунке 6 номера 1, 2, 3, … , 15 показывают порядок снятия плотин. Число оставшихся плотин равно (В-1). Покажем это. На рисунке 7 наша система изображена после снятия всех возможных плотин. Больше ни одну плотину снять нельзя, так как они омываются с двух сторон. Далее никакие две вершины системы, например B и D (рис. 7), не могут соединяться двумя путями, так как в противном случае получился бы замкнутый контур (рис 8), внутри которого не было бы воды, что противоречит тому, что все поля орошены водой. Отсюда следует, что в оставшейся системе плотин должен быть тупик, т.е. вершина, в которую ведет одно единственное ребро. Выберем какую-либо вершину, например вершину А (рис 7), и пойдем по пути, составленному из плотин, причем не будем проходить никакую вершину дважды. В конце концов, так как число вершин конечно, мы придем в тупик (например в вершину G на рис 7). Тогда отрезок-тупик, т.е. вершину G и прилежащее к ней ребро-плотину, отрежем. В оставшейся системе опять выберем какую-нибудь вершину, пойдем от нее и отрежем получившийся тупик. Поступая так, мы наконец придем к системе, в которой нет плотин, а имеется только одна вершина, которая останется после отрезания последнего тупика. Таким образом, число оставшихся плотин равно (В-1).

Итак, число снятых плотин равно (Г-1). Действительно, снимая плотины, которые омывает вода только с одной стороны, мы оросили все поля (т.е. грани, число которых равно (Г-1), так как одна грань была сначала вырезана). На рисунке 6 номера 1, 2, 3, … , 15 показывают порядок снятия плотин. Число оставшихся плотин равно (В-1). Покажем это. На рисунке 7 наша система изображена после снятия всех возможных плотин. Больше ни одну плотину снять нельзя, так как они омываются с двух сторон. Далее никакие две вершины системы, например B и D (рис. 7), не могут соединяться двумя путями, так как в противном случае получился бы замкнутый контур (рис 8), внутри которого не было бы воды, что противоречит тому, что все поля орошены водой. Отсюда следует, что в оставшейся системе плотин должен быть тупик, т.е. вершина, в которую ведет одно единственное ребро. Выберем какую-либо вершину, например вершину А (рис 7), и пойдем по пути, составленному из плотин, причем не будем проходить никакую вершину дважды. В конце концов, так как число вершин конечно, мы придем в тупик (например в вершину G на рис 7). Тогда отрезок-тупик, т.е. вершину G и прилежащее к ней ребро-плотину, отрежем. В оставшейся системе опять выберем какую-нибудь вершину, пойдем от нее и отрежем получившийся тупик. Поступая так, мы наконец придем к системе, в которой нет плотин, а имеется только одна вершина, которая останется после отрезания последнего тупика. Таким образом, число оставшихся плотин равно (В-1).

Окончательно получаем:

Р = ( Г - 1 ) + ( В – 1 ),

откуда

Г + В – Р = 2.

Теорема доказана.

Похожие работы

... имеют достаточно четкое и правильное представление из собственного жизненного опыта, а формулировки которых являются слишком громоздкими. Выводы по § 1 1. Основные цели изучения темы «Объемы многогранников» в курсе стереометрии – развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся. ...

... . Позитивизма. Для позитивистов верным и испытанным является только то, что получено с помощью количественных методов. Признают наукой лишь математику и естествознание, а обществознание относят к области мифологии. Неопозитивизм, Слабость педагогики неопозитивисты усматривают в том, что в ней доминируют бесполезные идеи и абстракции, а не реальные факты. Яркий ...

... заданиями, особенно, если карточка с заданием индивидуальна и ученик может работать в ней. Глава II Использование различных форм контроля на уроках математики. Одним из существенных моментов в организации обучения является контроль за знаниями и умениями учащихся. От того, как он организован, на что нацелен существенно зависит содержание работы на уроке, как всего класса в целом, так и ...

... итог сказанному выше, можно утвердительно сказать о том, что поступление названных учебников «Моя математика» в школы даст возможность учителям начального звена обучения более системно и продуктивней осуществлять развитие пространственных представлений младших школьников. Заключение Из курсов педагогики и методики математики известно, что деятельность может быть репродуктивной и продуктивной. ...

0 комментариев