Навигация

Развитие психики и развитие личности. Проблема ведущей деятельности

1.2. Развитие психики и развитие личности. Проблема ведущей деятельности.

Проблема развития ребенка становится приоритетной для российской психологии с 30-х годов. Однако общие теоретические аспекты возрастной психологии до сих пор остаются дискуссионными.

В традиционном подходе к этой проблеме не различалось развитие личности и развитие психики. Между тем подобно тому как личность и психика являются нетождественными, хотя и находятся в единстве, так и развитие личности и развитие психики образуют единство, но не тождество.

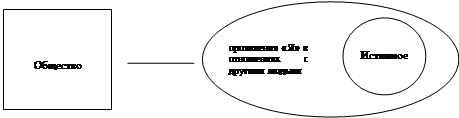

Признание того, что понятия “личность” и “психика” не могут при всем их единстве мыслиться как тождественные, не является очевидным. Начало методологическому рассмотрению идеи о тождестве личности и психики (сознания) содержится имплицитно в трудах некоторых психологов. Начало этому положил Э.В.Ильенков, который считал необходимым “искать разгадку “структуры личности” в пространстве вне органического тела индивида, и именно поэтому - во внутреннем пространстве личности”. В этом пространстве сначала возникает человеческое отношение к другому индивиду (именно как реальное, чувственно-предметное, вещественно-осязаемое отношение, “внутри” тела человека никак не заложенное), чтобы затем - вследствие взаимного характера этого отношения - превратиться в отношение к самому себе, опосредованное через отношение к “другому”, которое и составляет суть личностной - специфически человеческой - природы индивида. Личность рождается, возникает в пространстве реального взаимодействия по меньшей мере двух индивидов, связанных между собой через вещи и вещественно-телесные действия с ними.

Л.С. Выготским (1930) была сформирована идея социальной ситуации развития, “системы отношений между ребенком данного возраста и социальной действительностью как “исходного момента” для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода и определяющих “целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает все новые и новые свойства личности”.

Этот тезис Выготского принят как важнейший теоретический постулат концепции развития личности. В педагогической и возрастной психологии он не только никогда не опровергался, но и постоянно использовался как основополагающий (Л.И.Божович). однако рядом с ним в качестве исходного момента для объяснения динамических изменений в развитии фигурирует принцип “ведущего типа деятельности” (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов и др.).

Л.С.Выготский сформулировал фундаментальную идею, указав, что обучение “забегает вперед” развитию, опережает и ведет его. В этом отношении ориентация обучения на “зону ближайшего развития” ребенка является основой построения обучающих систем.

В.В.Давыдов считает, что социальная ситуация развития - это прежде всего отношение ребенка к социальной действительности. Но именно такое отношение реализуется посредством человеческой деятельности. Поэтому вполне правомерно в этом случае использовать термин “ведущая деятельность” как синоним термина “социальная ситуация развития”.

По А.Н.Леонтьеву, ведущая деятельность - это такая деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и психологических особенностях личности на данной стадии его развития. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что развитие не является независимым от конкретно-исторических условий, в которых оно протекает, от реального места, которое ребенок занимает в системе общественных отношений. Им был поставлен вопрос о связи между изменениями этого места и изменениями ведущей деятельности ребенка. Он отмечал, что в ходе развития прежнее место, занимаемое ребенком в окружающем мире человеческих отношений, начинает осознаваться им как не соответствующее его возможностям и он старается изменить его. В соответствии с этим его деятельность перестраивается. Тем самым совершается переход к новой стадии развития его психической жизни.

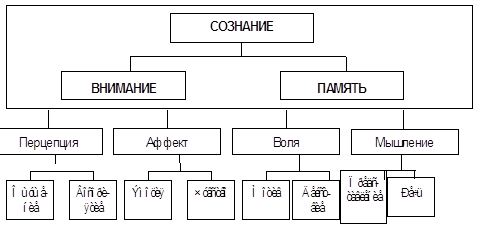

Исключительный по своей значимости вклад в выяснение конкретных механизмов и закономерностей развития перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов внесли психологи, изучавшие развитие высших психических функций: логическую память, воображение, понятийное мышление (Л.С.Выготский); память и мышление (П.П.Блонский, А.Н.Леонтьев, П.И.Зинченко, Л.В.Занков, А.А.Смирнов); мышление (С.Л.Рубинштейн, Г.С.Костюк, А.А.Люблинская, Н.А.Менчинская, Л.А..Венгер и др.); интеллект и речь (А.Р.Лурия); способности (Б.М.Теплов, Н.С.Лейтес); внимание (Н.Ф.Добрынин); восприятие (Б.Г.Ананьев, А.В.Запорожец, В.П.Зинченко); учебную деятельность (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) и т.д. [8].

Следует различать два подхода к развитию личности. Первый, собственно психологический - что уже есть у развивающейся личности и что может быть в ней сформировано в данной конкретной социальной ситуации развития. В пределах одного и того же возраста различные по типу деятельности не даны изначально личности в тот или иной период, а активно выбраны ею в группах, различающихся между собой по уровню развития.

Второй, собственно педагогический подход - что и как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвечала социальным требованиям. В рамках этого подхода некоторая социально одобряемая деятельность всегда выступает как ведущая для развития личности, опосредуя ее отношения с социальной средой, общение с окружающими, определяя “социальную ситуацию развития”. Однако это не будет один “ведущий тип деятельности” для каждого возраста.

Наряду с этим следует иметь в виду, что развитие личности не может и не должно на каждом возрастном этапе определяться всего лишь одним “ведущим типом деятельности”. В подростковом и юношеском возрасте развитие интеллекта обеспечивается учебной деятельностью, и для этой цели она является ведущей; социальная активность задается деятельностью, обеспечивающей адаптацию в различающихся группах.

Задача развития личности не предполагает необходимости для того или иного возрастного периода и соответственно для каждого ребенка данной возрастной группы выделить одну-единственную ведущую деятельность как личностнообразующую, оставив за другими вторичную роль.

В качестве личностнообразующей ведущей деятельности на каждом возрастном этапе необходимо сформировать комплексную многоплановую деятельность или, точнее, динамическую систему деятельностей, каждая из которых решает свою специальную задачу, отвечающую социальным ожиданиям, и в которой нет оснований выделять ведущие и ведомые компоненты.

Похожие работы

... не построенные на принципе «ты мне - я тебе», рассмотрим типы отношений, выделенных М. Бубером, А. Маслоу и Э. Фроммом. Диалог vs. монолог (М. Бубер) М.Бубер внес большой вклад в рассмотрение проблемы одиночества. Трудно отнести его к какому-то одному направлению философии, т.к. его позиция основывается на еврейской мистической школе, хасидизме и релятивистской теории, а его взгляды оказали ...

... . Анализ исследований, выполненных по вопросу оценивания и оценки, продемонстрировал неординарность этой проблемы для науки в целом и актуальность изучения оценочной функции психики для решения теоретических и практических задач, стоящих перед различными психологическими дисциплинами и общей психологией. При этом была обоснована необходимость начать теоретический анализ с обоснования сущности ...

... во всем мире, были запрещены. Серьезно пострадала система подготовки специалистов-психологов, границы сферы практической деятельности психологов сузились до предела. И все-таки вопреки общей губительной направленности административно-идеологического управления развитием психологии, благодаря подвижнической деятельности многих ученых-психологов, были сохранены основы психологии как науки, ...

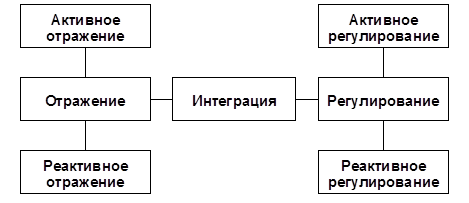

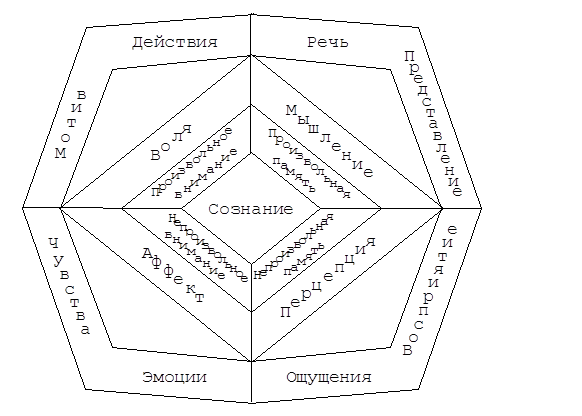

... . 6. Левитов Н. Д. Психология характера. – М.: Просвещение, 1969. 7. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: МГУ, 1975. 8. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – М., 1940. Функциональная структура психики человека в общенаучных категориях (по В. А. Ганзену) Функциональная структура психики человека в психологических ...

0 комментариев