Навигация

Характеристика основных свойств личности

2. Характеристика основных свойств личности

Важно отметить, что личность может быть понята только в системе устойчивых межличностных связей, которые опосредуются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для каждого из участников. Данные связи проявляются в конкретных свойствах и поступках людей.

Традиционно в психологии всякой личности выделяются свойства направленности, характера, способностей и темперамента. Однако для сотрудников ОВД интерес прежде всего представляет правовая психология личности и специфические свойства, составляющие ее структуру, которые выделяются в юридической психологии.

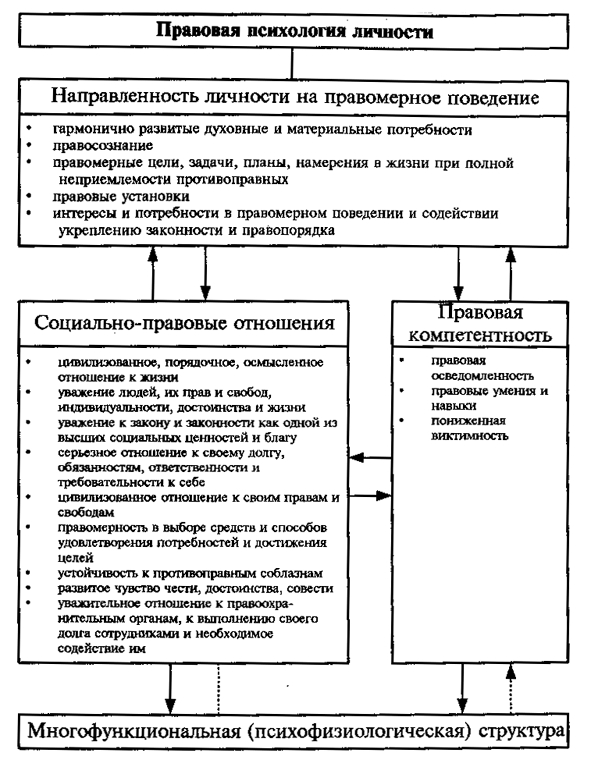

Основные требования правомерного поведения к гражданину (и его психологии) могут быть сформулированы следующим образом. Он должен: знать законы и их требования; быть убежденным в необходимости правомерного поведения; обладать желанием вести себя правомерно; уметь вести себя правомерно; быть способным постоянно и везде соблюдать правовые требования; обладать непоколебимой устойчивостью к криминогенным соблазнам. Основа структуры правовой психологии личности, отвечающей этим требованиям, показана в Приложении 1.

Направленность личности на правомерное поведение включает в себя ее правоориентированные побудительные силы:

- гармонично развитые духовные и материальные потребности, отсутствие их криминогенных деформаций (алкоголизма, наркомании, клептомании, половой извращенности и др.);

- правосознание — правовые взгляды, идеи, убеждения, идеалы справедливости, законности, равноправия, единства прав и обязанностей;

- правомерные цели, задачи, планы, намерения в жизни, деятельности, поступках, действиях при полной неприемлемости противоправных;

- правовые установки, выражающиеся в пристальном и устойчивом внимании и интересе к правовым вопросам жизни общества, коллектива, группы, членом которой человек является, и строго законному их решению;

- интересы и потребности в правомерном поведении и содействии укреплению законности и правопорядка, в личном посильном участии в такой работе, в поддержке правоохранительных органов, в принятии мер к соблюдению правовых норм и установлений в своем окружении, в семье, на работе, в оказании помощи людям, оступившимся и вступившим в конфликт с правовой системой;

- правовые мотивы - побудительные силы личности. Существует иерархия таких мотивов: общественный мотив: "в обществе, где нет порядка, жить невозможно. Все должны поддерживать порядок. Если и я не буду делать это, то порядка никогда не будет"; государственный мотив: "государство создано для того, чтобы поддерживать порядок, и издает для этого законы в обществе. Надо их уважать, иначе никакого порядка не будет", гражданский мотив: "законы определяют мои свободы, права и обязанности и обеспечивают их. Как гражданин, я могу воспользоваться ими и получить то, что гарантируется правом, что мне положено и предусмотрено законами", коллективистский мотив: "поддержание законности и порядка - общий интерес, дело общее, в котором и я должен делать то, что могу", мотив личного достоинства: "не буду марать свою совесть, нарушая законы, как преступник", мотив целесообразности: "действуя по закону, я добьюсь того, что мне нужно", мотив безопасности: "закон, органы власти защищают мои права, свободы, жизнь, имущество".

Чаще всего человека побуждает не один, а несколько мотивов. Для личности с устойчивым правомерным поведением характерно присутствие мотивов, находящихся на верхних уровнях иерархии.

Подструктуре направленности принадлежит системообразующая, приоритетная роль в правовой психологии личности. Она определяет избирательность активности и отношений личности в жизни и деятельности, включая и взаимоотношения с правовой системой. Они вовлекают в этот процесс и компоненты других психологических подструктур, влияя на степень, характер и способы их действия и направляя в линию правомерных устремлений. Никакие криминологические предпосылки в других подструктурах никогда не проявятся, пока не будут санкционированы направленностью, ее слабостями или деформациями, если они есть. В принципиально важном исследовании В.В. Гульдана было установлено, что правонарушения, совершаемые даже психопатическими личностями, обусловлены не их психопатией как клиническим явлением, а только если она сочетается с криминогенной деформацией их направленности[3]. Это говорит о том, что развитие и оценка подструктуры правовой направленности личности имеют приоритетное значение.

Любая личность отличается не только тем, что она делает, но и тем, как она делает. Операциональные компоненты психологии личности, играющие роль способов и средств достижения целей, определяемых направленностью, обеспечивают правомерное поведение. Многие криминалисты считают, что причины правонарушающего поведения личности связаны зачастую не столько с противоправными целями, сколько со способами и средствами их достижения.

Для воплощения целей, задач, планов в реальный результат личность с правовой психологией всегда использует высокоморальные, правомерные средства. Морально-правовые компоненты ее включают: отношение к своей жизни, к способам использования ее возможностей и проведения ее, отличающееся осмысленностью, цивилизованностью, порядочностью, достоинством, правомерностью; уважение к закону и законности, отношение к ним как к группе высших социальных ценностей, как к нормам жизни, утверждающим и защищающим высшие человеческие моральные ценности, как к благу, без которого невозможно цивилизованным путем реализовать себя, свои жизненные планы, как к одному из надежнейших способов решения возникающих проблем, как к надежной силе, призванной и способной защищать права и свободы и ограждать их от преступных посягательств; цивилизованное отношение к своей свободе и правам; уважительное отношение к своему гражданскому, патриотическому долгу, чувство ответственности за предоставляемые обществом свободы и права, за выполнение обязанностей в трудовом коллективе, семье, по отношению к другому человеку; неприемлемость понимания корпоративной, групповой ответственности, дружбы и товарищества, когда речь идет об аморальном, противоправном деянии; правомерное отношение к выбору способов и средств удовлетворения своих потребностей, достижения целей, реализации намерений; преобладание в выборе средств и методов таких, которые отличаются правовой избирательностью, духовной культурой; устойчивость к соблазнам, представляющимся по случаю противоправных возможностей, способов удовлетворения потребностей, быстрой наживы и обогащения, виктимная устойчивость; высоконравственное, требовательное отношение к себе, к своему поведению в обществе и среди людей, отличающееся пониманием органического единства своих, прав и обязанностей; высокоразвитые чувства чести, достоинства, совести, самоуважения, которые не допускают совершения поступков, унижающих личность не только в глазах других, но" и в самосознании, в своем внутреннем мире, могут привести к потере самоуважения; уважительное отношение к правоохранительным органам и их представителям, к необходимости безусловного выполнения их требований и поддержки в укреплении законности и правопорядка. Морально-психологические компоненты правовой психологии во многом обусловлены направленностью, но имеют и свои особенности. Так, содержательная наполненность их обусловлена и особыми знаниями (чаще всего морально-правовыми), должными перерасти в соответствующие им убеждения, ценностные ориентации, установки, привычки поведения и, в итоге, - в качества. Они имеют свое мотивирующее значение, которое зависит от содержания.

Для правомерного поведения личности необходимо и правильное понимание юридически значимых ситуаций жизни и деятельности, принятие правомерных решений, правильного построения правоотношений. Обеспечивается это наличием у личности достаточной правовой компетентности, компонентами которой выступают:

- правовая осведомленность — достаточный объем правовых знаний, необходимый для безукоризненной правовой регуляции своих поступков, отношений, принятия повседневно-бытовых и профессиональных решений;

- правовые умения и навыки, объем которых определяется местом данной личности в правовой сфере, а поэтому может и должен колебаться в широком диапазоне. Каждому гражданину надо по меньшей мере уметь осуществлять правовую регуляцию своего поведения в различных жизненных ситуациях, на улицах, дорогах, в общественных местах, семье, при посещении государственных учреждений и пр.; уметь решать правовые проблемы — обращаться в юридические консультации и органы, оформлять юридически значимые документы, действовать правильно, когда он становится виновником или очевидцем правонарушения (например, дорожно-транспортного), обнаруживает факты или вещи (находка, обнаружение лица, объявленного в розыск, и пр.), могущие иметь юридическое значение, когда у него возникают обоснованные подозрения, которые могут оказать помощь органам правопорядка, и т.п.;

- подготовленность, снижающая личную виктимность: знания, повышающие личную осторожность, осмотрительность; привычки поведения, снижающие риск стать жертвой, исключающие попадание в "злачные места", компании повышенного криминального риска; развитая разумная осторожность, бдительность, наблюдательность, собранность, самообладание, находчивость, быстрота реакций, ловкость; специально освоенные приемы самозащиты.

Модуляционные компоненты психологии личности объединяет комплекс ее психофизиологических качеств. При нормальных характеристиках, свойственных здоровой, нормально развитой психике и физиологии высшей нервной деятельности, они не определяют ни цели, ни мотивы, ни способы действий, но оказывают динамическое влияние на другие подструктуры личности и проявления их элементов. Это обнаруживается в разной силе, подвижности, уравновешенности, скорости, согласованности, эмоциональной окрашенности проявлений других психологических особенностей. В иерархии подструктур модуляционная (психофизиологическая) сфера - низшая, обслуживающая.

Итак, структуру правовой психологии личности составляет многофункциональная (психофизиологическая) структура, куда включены гармонично развитые духовные и материальные потребности, правосознание, правомерные цели, задачи, планы, намерения в жизни при полной неприемлемости противоправных, правовые установки, интересы и потребности в правомерном поведении и содействии укреплению законности и правопорядка; реализация личности в социально-правовых отношениях, которые составляют: цивилизованное, порядочное, осмысленное отношение к жизни, уважение людей, их прав и свобод, индивидуальности, достоинства и жизни, уважение к закону и законности как одной из высших социальных ценностей и благу, серьезное отношение к своему долгу, обязанностям, ответственности и требовательности к себе, цивилизованное отношение к своим правам и свободам, правомерность в выборе средств и способов удовлетворения потребностей и достижения целей, устойчивость в выборе средств и способов удовлетворения потребностей и достижения целей, устойчивость к противоправным соблазнам, развитое чувство чести, достоинства, совести, уважительное отношение к правоохранительным органам, к выполнению своего долга сотрудниками и необходимое содействие им; а также правовая компетентность, находящая свое выражение в правовой осведомленности, правовых умениях и навыках, пониженной виктимности.

3. Методы психологического изучения личностиС точки зрения профессора, доктора педагогических наук Б. Г. Ананьева методы психологического исследования являются системами операций с психологическими объектами и вместе с тем являются гносеологическими объектами самой психологической науки.

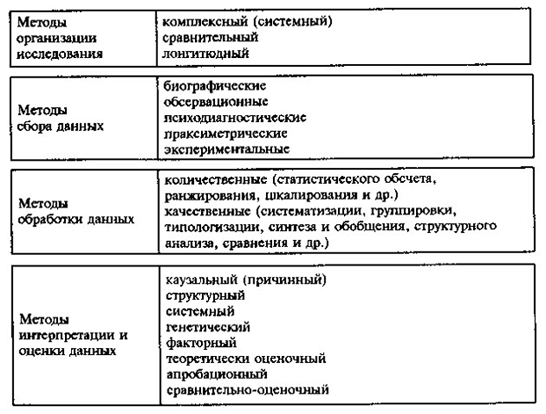

Комплексная классификация Б. Г. Ананьева получила широкую известность[4]. В ней представлены четыре группы методов, соответствующие этапам научного исследования (Приложение 2).

В первую группу входят методы организации исследования, такие как:

- сравнительный,

- лонгитюдный,

- комплексный.

Во вторую группу входят эмпирические способы добывания научных данных, среди которых:

- обсервационные методы – наблюдение (регистрация фактов с дальнейшим научным объяснением причин этих психологических фактов);

- экспериментальные методы – лабораторный, полевой, естественный, формирующий;

- психодиагностические методы – тесты (кратковременные задания, позволяющие наиболее точно охарактеризовать некоторые качества личности), анкеты, социометрия, интервью и беседа;

- праксиметрические методы – приемы анализа процессов и продуктов деятельности (хронометрия, циклография, профессиографическое описание, оценка работ);

- метод моделирования – математическое, кибернетическое и др.;

- биографические методы – анализ фактов, дат, событий, свидетельств жизни человека;

В третью группу входят методы обработки данных:

- методы количественного (математико-статистические) анализа (статистического обсчета, ранжирования, шкалирования и др.), которые предполагают применение математического аппарата психологии – использование различных статистических приемов и применение основных положений теории вероятностей, которые дают возможность судить о достоверности получаемых выводов, подтверждающих первоначально выдвинутую гипотезу[5];

- методы качественного анализа – систематизации, группировки, типологизации, синтеза и обобщения (позволяет прийти к обоснованных выводам в результате исследования служебных и других характеристик личности;

К четвертой группе относятся методы интерпретации и оценки данных: - каузальный – выявление причинно-следственных связей; - структурный; - системный;- генетический;

- факторный;

- теоретически-оценочный;

- апробационный;

- сравнительно-оценочный.

Итак, широкое использование объективных методов психологического изучения обеспечивает высокий уровень исследований в современной юридической психологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Личность – это динамичная, относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств человека, выраженных в индивидуальных особенностях его сознания и деятельности.

Задача правового развития личности, строящей свою жизнь в согласии с нормами права - одна из главных в утверждении законности и подлинного правопорядка в обществе.

Проблему профилактики и борьбы с преступностью, охраны прав и свобод граждан и построения процветающего цивилизованного общества не решить, не решив задачи формирования цивилизованной личности с развитой правовой психологией. Эта задача находится в поле внимания всех, кто занимается государственными, социальными и правовыми проблемами общества. Правомерное или правонарушающее поведение всегда детерминированы правовой психологией, в том числе и правовой психологией среды, которая может сдержать или, наоборот, стимулировать криминологические предпосылки, содержащиеся в личности.

Знания о личности имеют важнейшее значение в практической деятельности работников ОВД. Они необходимы сотрудникам, так как они помогают формировать общий подход к изучению личности преступника, отрабатывать алгоритм психологического анализа ситуаций, составлять психологические портреты преступников, находить истоки преступной деятельности в особенностях индивидуального жизненного пути человека, оказывать неоценимую помощь в раскрытии преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьев Б. Г. О методах современной психологии // Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов / Под ред. А. А. Бодалева. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. - С. 12-36.

2. Гульдан В.В. Мотивация противоправных действий у психопатических личностей: Автореферат докт. дисс .- М., 1985.

3. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М., Педагогика, 1983, т. 1. – с. 385.

4. Общая психология: Учеб. для студентов пед. Институтов / Под ред. А. В. Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – с. 53-62, 191-225.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Макроструктура правовой психологии личности

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Система методов исследования в психологии

[1] Общая психология: Учеб. для студентов пед. Институтов / Под ред. А. В. Петровского. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1986. – с. 193.

[2] Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. М., Педагогика, 1983, т. 1. – с. 385.

[3] Гульдан В.В. Мотивация противоправных действий у психопатических личностей: Автореферат докт. дисс .- М., 1985.

[4] Ананьев Б. Г. О методах современной психологии // Психодиагностические методы в комплексном лонгитюдном исследовании студентов / Под ред. А. А. Бодалева. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. - С. 12-36.

[5] Общая психология. – с. 61.

Похожие работы

... условием необходимым, но отнюдь не достаточным для успешной практической работы. Практическая работа тоже может быть разной. Когда я начинаю говорить студентам о психологии личности, я говорю, что можно говорить о психологии личности, а можно говорить о личности, есть два разных дискурса, если воспользоваться модным нынче словом. В одной логике я могу рассказывать про то, как строится область ...

... особенностей человека, так и собственно результаты первичной его психологической интерпретации вписываются в парадигму их нравственно–богословского осмысления. Приведем краткие результаты сопоставительного анализа восьми использованных при разработке методики оценки делового потенциала социально–психологи-ческих образований с конкретными проявлениями сил естества человеческого на их телесно– ...

... решить на основе исследований механизмов социализации как интериоризации социальных норм в процессе совместной деятельности ребенка и со взрослыми, и со сверстниками. 4.Персонологическая историко-эволюционная ориентация в психологии личности: человек как индивидуальность В центре внимания исследователей персонологической ориентации стоят проблемы активности, самосознания и творчества ...

... 5. Раздел, изучающий психологию десоциализации личности, психологические механизмы делинквентного и преступного поведения,, психологию личности преступника и преступных групп - это: А судебная психология; Б - криминальная психология; В - психология исправительной деятельности; 6. Психология исправительной деятельности решает проблемы: А - установления вменяемости - невменяемости; установление ...

0 комментариев