Навигация

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРСИИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ

1.2 ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРСИИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ

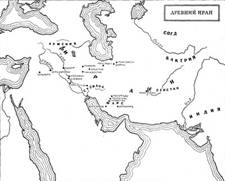

Персия - древнее название страны в Юго-Западной Азии, которая с 1935 официально стало называется Ираном. В древности Персия была центром одной из величайших империй, простиравшейся от Египта до р.Инд. В ее состав входили все предшествующие империи - египтян, вавилонян, ассирийцев и хеттов. Более поздняя империя Александра Македонского почти не включала территорий, которые бы до этого не принадлежали персам, при этом она была меньше, чем Персия при царе Дарии.

С момента возникновения в VI в. до н.э. до завоевания Александром Македонским в IV в. до н.э. в течение двух с половиной столетий Персия занимала главенствующее положение в Древнем мире. Более семи веков они держали в страхе сначала Рим, а потом Византию, пока в VII в. н.э. государство Сасанидов не было покорено исламскими завоевателями.

Значительную часть территории Персии занимает высокое засушливое нагорье (1200 м), пересеченное горными хребтами с отдельными вершинами, достигающими 5500 м. На западе и севере расположены горные массивы Загрос и Эльбурс, которые обрамляют нагорье в виде буквы V, оставляя его открытым к востоку. Непосредственно к западу от Персии расположена Месопотамия, родина самых древних мировых цивилизаций. Месопотамские государства Шумер, Вавилония и Ассирия оказали значительное влияние на раннюю культуру Персии.[3]. Экономика и обеспечение боевых действий играли важную роль в больших войнах Vв. до н.э. Для Персии, огромной сухопутной державы, слабым звеном были как раз таки линии на суши, и на море. Подвластные персам народы обязывались нести военную службу. В гарнизонах, рассредоточенных по всему царству, в основном служили уроженцы из других районов (включая и греческих наемников), но всегда во главе стоял персидский контингент. Экспедиционные войска были также многонациональными. Персам удалось держать в повиновении покоренные народы путем умелого сочетания центральной и местной властей, а также снисходительностью и мягкостью правления. Царство оказалось поделенным на 20 провинций, или сатрапий, каждая управлялась способным и преданным правителем (сатрапом). Каждый гарнизон сатрапии находился под командованием военачальника, непосредственно подчинявшегося царю и в задачу которого входило предупреждение опасности усиления той или иной сатрапии. При дворе императора находился военный инспектор («Глаза царя»), следивший за всеми действиями в провинциях. Эта комплексная но не громоздкая система контроля и постоянное балансирование сил обеспечивались огромным числом конных гонцов и разветвленной сетью коммуникаций[4].Вооруженная организация Персидской империи состояла из пехоты, конницы, отрядов боевых колесниц, боевых слонов и воинов, сражавшихся на верблюдах.

В гвардию персидского царя входили 10 тысяч человек отборной пехоты («бессмертные»), 1 тысяча алебардистов, 1 тысяча всадников и боевые колесницы.

На время походов производился набор ополчения и войско получалось весьма разнородным: «Масса этих различных отрядов образовывала подлинно восточную армию, составленную из самых разнообразных частей, которые отличались одна от другой вооружением и приемами боя; ее сопровождал громадный хозяйственный обоз и бесчисленное количество нестроевых»[5].

Комплектование армий по наемной системе сделало военную службу основной профессией многих людей, главным источником их существования[6]. Вооружение армий определялось общим состоянием рабовладельческого ремесленного производства и техники. Армии первых государств Древнего Востока были вооружены холодным оружием (короткое копье с медным наконечником, топор на длинной рукоятке, кинжал, изготовленный из меди, и булава с каменной головкой), а также защитным снаряжением (медный шлем, шерстяная одежда с нашитыми на ней медными пластинками, кожаный, окованный медью щит). Из техники передвижения тогда применялись четырехколесные боевые колесницы, запряженные четырьмя мулами (экипаж состоял из возницы и воина, вооруженного метательными копьями).

По мере развития производственных сил на вооружении появляется лук со стрелами с металлическими наконечниками. Совершенствуется защитное снаряжение (у шлема появляется кольчужная подвеска, прикрывавшая затылок и боковые части головы).

Для осады и штурма крепостей применялись тараны (толстые бревна с широкими или острыми наконечниками), с помощью которых проделывались проломы в стенах или разрушались ворота[7].

Обучение и воспитание войск определялось классовым характером самой армию Воинов обучали одиночному бою и действиям в строю. При этом в Персии главное внимание уделяли одиночной подготовке.

Тактика войск сложилась и совершенствовалась по мере улучшения оружия, изменения боевого порядка и организации войск, повышения выучки, морально-боевых качеств их личного состава и искусства управления. Армии государств Древнего Востока для сражения строились в одну линию, имея в центре пехоту в виде прямоугольного монолита в 50 шеренг, на крыльях – конницу. Вперед для завязки боя выдвигались стрелки-лучники, боевые колесницы и слоны, если они имелись. Искусство боя состояла в стремлении подавить противника. Что касается вооруженных сил Древней Персии то, они представлены ниже на рисунках

Исход боя решался в рукопашной схватке главных сил – массы пехоты, вооруженной мечами и копьями (рис. 2.2.).

Рис. 2.2 Персидское оружие: 1—4 — кинжалы; 5—6 — лук и стрела; 7—10 — наконечники копий

Со времен древневосточные армии стали строиться для сражения в одну - две линии. Однако последующие линии использовались не для поддержки действий первой линии, а стояли на месте, ожидая подхода прорвавшегося противника. Иногда из колесниц и отрядов конницы строилась третья линия, предназначенная для преследования разгромленного противника.

Кир, как более способный полководец, разработал военную систему, а Дарий довел ее до совершенства. Эта система основывалась на боевом духе, умении воинов и наличии людских ресурсов. Главным оружием служили лук, использовавшийся и пехотой, и кавалерией (рис. 2.3). По возможности персы не вступали в тесный контакт с противником во время сражения до того, пока он не будет дезорганизован действиями пеших лучников с фронта и конных лучников и кавалерии с флангов и тыла. Они приспособились вести боевые действия на любой местности, перетянув тактику ведения сражения лидийских кланов и усовершенствовав ее.Стратегическое искусство выражалось иногда в грандиозных размерах. Присутствовало постоянное стремление к увеличению численности армий, хотя бы и в ущерб их качествам.

В период превосходства холодного оружия перед метательным на конницу было обращено главное внимание: это был лучший и главный род войск, в котором служили цари и сановники. Для подготовки атаки употреблялись артиллерия – колесница (в 2, 4 и 8 коней) (рис.2.5), подвижные башни (до 8 пар волов) и слоны.

Наиболее многочисленным родом войск была пехота. Она разделялась:

- на легкую, действовавшую без предохранительного снаряжения только метательным оружием;

- на тяжелую – с полном предохранительном снаряжении и с ручным холодным оружием (копьем или мечом);

- на среднюю пехоту, например, аконтисты у персов, которые имели облегченное снаряжение для быстроты движения при совместной атаке с кавалерией.

На походе и при бивачном расположении сохранялся строжайший порядок, а к стороне противника высылались посты, поддержанные заставами, и летучие разъезды.

В боевом порядке легкая пехота и колесница строилась впереди в рассыпанном строю, за ними тяжелая и средняя пехота, а кавалерия в таких же строях по флангам. Построение было в одну или несколько линий, и бывали части, предназначенные действовать как резерв. Старались иметь фронт боевого порядка длиннее, чем у противника, для производства охвата.

Бой начинался действием легкой пехоты, затем бросались колесница с целью произвести прорыв и беспорядок в рядах противника: тяжелая пехота врывалась в брешь, чтобы развить одержанный успех; легкие войска через голову своих старались поражать противника каменьями; кавалерия, действуя на флангах, старалась охватить и прорваться в тыл боевого порядка противника.

Сражались при звуках труб и рогов. Части войск имели знамена или же изображение животных, птиц и зверей. Победивший преследовал побежденного и на поле сражения и вне его. На полях сражения иногда применялись искусственные препятствия.

Похожие работы

... определенный срок из центра. [63]В XV в. была создана должность "главного военного координатора", осуществлявшего контроль над всеми местными тактическими военными службами.[64] 3.1. Военная система фу-бин Реформы Средневекового Китая начались с изменения стратегии полумиллионной армии - с перехода от наступательной войны к войне кордонной.[65] Последнее дало толчок повсеместному образованию ...

... , чем в ширину. К этому типу построения относится поэтому и наступательная колонна Эпаминонда". Пейкер, напротив, верит в существование треугольной формы германского клина и хвалит ее за то ("Немецкое военное искусство в древние времена" – "Das deutsche Kriegswesen der Urzeiten", II, 237), что "она давала возможность легче менять фронт". Авторитет греческих тактических писателей, на которых он в ...

... , как плацдарм для завоевания Нубии, оазисов Ливийской пустыни и Карфагена. Египет сопротивлялся владычеству персов, но восстания подавлялись. Это период постоянных освободительных войн в Египте. Военную политику правителей в период Позднего царства, за исключением Саисской династии, можно определить стремлением обогатиться за счет природных богатств Египта. Здесь особенно выделяется эфиопская ...

... , инкрустация листами золота). В Сузах дворцовый ансамбль был более красочен благодаря применению раскрашенного штука и особенно ярких цветных изразцов, искусство изготовления которых было известно еще в Вавилоне, но в Древней Персии было доведено до подлинного совершенства. Ахеменидское искусство прославилось своими бесчисленными глазурованными панно с рельефными многоцветными изображениями. ...

0 комментариев