Навигация

Состав затрат на производство и реализацию продукции. Планирование затрат

2.2 Состав затрат на производство и реализацию продукции. Планирование затрат

В процессе коммерческой деятельности предприятия должны осуществлять денежные затраты. Они предполагают инвестиции на воспроизводство основных фондов и прирост оборотных средств, расходы на социально-культурные мероприятия, операционные расходы (на научно-исследовательские работы, изобретательство и др.), затраты на производство и реализацию продукции.

Наибольшую долю в расходах предприятий занимают затраты на производство и реализацию продукции. Эти затраты после завершения кругооборота средств полностью возвращаются предприятию.

В состав затрат на производство и реализацию продукции входят стоимости природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, Энергии, износа основных фондов (амортизация), трудовых ресурсов и прочих расходов, а также внепроизводственные затраты.

Совокупность затрат на производство и реализацию продукции составляет ее себестоимость. Порядок и реальный состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, регулируется постановлениями Правительства РФ. Это обусловлено тем, что на основе себестоимости определяется финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия, учитываемый при налогообложении прибыли. Согласно действующему Положению о составе затрат, образующих себестоимость, они включают следующие экономические элементы:

материальные затраты (за вычетом возвратных отходов);

затраты на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;

амортизацию основных фондов;

прочие затраты.

В элемент "Материальные затраты" включаются покупные сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо и энергия всех видов; затраты, связанные с использованием природного сырья (например, на рекультивацию земель и др.) и услугами производственного характера сторонних организаций.

Величина материальных затрат определяется исходя из действующей цены (без НДС), наценок и комиссионных вознаграждений снабженческим организациям, брокерам, таможенных пошлин, транспортных расходов.

В элементе "Затраты на оплату труда" отражаются выплаты заработной платы, премий компенсирующего характера (за работу в ночное время, сверхурочную работу и др.); на бесплатное питание; отпускных; за выслугу лет и др. В состав расходов на оплату труда включается стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты труда работников, что ранее практиковалось только в сельском хозяйстве.

В то же время не все выплаты работникам предприятия включаются в себестоимость продукции. Так, не включаются в себестоимость премии, выплачиваемые за счет специальных средств; материальная помощь, беспроцентная ссуда на жилье; надбавки к пенсиям; дивиденды; компенсации, связанные с удорожанием питания в столовых; оплата проезда к месту работы, путевок и другие затраты, производимые за счет чистой прибыли.

В состав элемента затрат "Отчисления на социальные нужды" входят обязательные платежи органам государственного социального страхования, в Пенсионный фонд и в Фонд медицинского страхования. Эти отчисления определяются по установленным законом нормам в процентах к оплате труда работников, включаемой в себестоимость продукции.

К элементу "Амортизация основных фондов" относятся затраты по износу основных производственных фондов. Амортизация начисляется на основе балансовой стоимости основных фондов и норм амортизации. При этом учитывается ускоренная амортизация основных фондов, выражающаяся в повышении норм амортизации.

Предприятия, работающие на условиях аренды, в данном элементе затрат отражают также амортизационные отчисления по арендованным основным фондам. Амортизация начисляется и по основным фондам, предоставляемым бесплатно предприятиям общественного питания, обслуживающим трудовые коллективы, и медицинским учреждениям, оказывающим медицинскую помощь в медпунктах на территории предприятий.

По элементу "Прочие затраты" учитываются расходы, которые по своему разнообразному характеру не могут быть отнесены ни к одному из перечисленных элементов. Прежде всего сюда включают некоторые виды налогов, сборов и платежей. Например, здесь отражается уплата земельного и транспортного налога, отчисления во внебюджетные фонды, НИОКР, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ; по обязательному страхованию имущества предприятия и отдельных категорий работников. К "Прочим затратам" относятся вознаграждения за изобретения, командировочные расходы, плата за охрану и подготовку кадров, платежи по процентам за полученные и непросроченные кредиты, за услуги связи и банков, за аренду. Сюда относится амортизация по нематериальным активам, отчисления в ремонтный фонд.

Из состава прочих затрат в отдельный элемент могут быть выделены платежи по обязательному страхованию имущества и работников, а также расходы, связанные со сбытом продукции.

Затраты классифицируют по способу отнесения на себестоимость, уровню связи с объемом производства и по степени однородности расходов.

Все расходы по принципу отнесения на себестоимость продукции подразделяются на прямые и косвенные.

К прямым относятся расходы, непосредственно связанные с изготовлением конкретного вида продукции (например, расходы на сырье, материалы, топливо, заработную плату производственных рабочих). Они прямо относятся на себестоимость отдельных видов продукции. Косвенные расходы не могут быть отнесены прямо на конкретную продукцию. Это заработная плата инженерно-технического персонала, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и т.п. Косвенные расходы связаны с производством нескольких видов продукции (или с ремонтом нескольких судов, одновременно находящихся на судоремонте) и распределяются между ними косвенным путем (например, пропорционально основной заработной плате рабочих).

В зависимости от влияния объема производства на уровень затрат они делятся на переменные и постоянные. К переменным относятся затраты, которые изменяются пропорционально изменению объема производства (сырье и материалы, топливо и энергия на технологические цели, заработная плата производственных рабочих). Постоянные затраты не находятся в прямой зависимости от объема выпуска продукции (зарплата персонала управления, расходы на содержание зданий и др.). Например, если рыбозавод запланировал увеличить выпуск рыбопродукции на 15%, то и расход соответствующих видов сырья увеличится на 15%, в то время как зарплата персонала управления может не измениться.

По степени однородности затраты подразделяются на элементные и комплексные. Элементы затрат имеют единое экономическое содержание и позволяют выявить соотношение их отдельных видов. Комплексные затраты включают несколько элементов затрат, разнородны по составу (например, общезаводские расходы, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и др.).

Классификация затрат на производство и реализацию продукции позволяет определять различные виды себестоимости продукции.

В зависимости от места формирования затрат образуются следующие виды себестоимости продукции: цеховая, производственная и полная.

Цеховая себестоимость продукции складывается из расходов на ее изготовление в каждом цехе. Она рассчитывается на тех предприятиях, где цехи находятся на внутрихозяйственном расчете, имеют замкнутый цикл производства.

Производственная себестоимость включает затраты на выпуск готовой продукции от начальной стадии производства до сдачи ее на склад.

Полная себестоимость состоит из расходов на производство и реализацию продукции. Она больше производственной себестоимости на величину внепроизводственных расходов, которые включают в основном затраты по сбыту готовой продукции. Например, к ним относятся отчисления сбытовым организациям, транспортные расходы по вывозу продукции с мест промысла до выходного порта или станции железной дороги и т.п.

Полная себестоимость реализуемой продукции рассчитывается путем суммирования производственной себестоимости и внепроизводственных расходов.

Все предприятия ежегодно планируют себестоимость продукции. Планирование себестоимости является составной частью планирования производства и осуществляется исходя из задач всемерного повышения эффективности производства при наиболее рациональном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также природных богатств.

При планировании себестоимости ставится цель экономически обосновать определение величины затрат на производство планируемой продукции. Для характеристики себестоимости разнородной продукции используются показатели снижения себестоимости сравнимой товарной продукции и затрат на 1 рубль товарной продукции. Относительная величина снижения себестоимости сравнимой товарной продукции определяется как удельный вес экономии в сумме себестоимости соответствующих видов продукции базисного года.

Под сравнимой продукцией понимаются все виды продукции, производимые в базисном периоде (году) на данном предприятии.

Затраты на 1 рубль товарной продукции исчисляются путем деления себестоимости товарной продукции на ее объем, рассчитанный в оптовых ценах предприятия.

По изменению уровня затрат на 1 рубль товарной продукции можно определить себестоимость продукции в планируемом году.

Пример 1. Себестоимость товарной продукции в отчетном году составила 360 тыс. руб., затраты на 1 руб. товарной продукции - 0,9 руб. В планируемом году предприятие предполагает увеличить объем производства продукции на 10%, а затраты на 1 руб. товарной продукции снизить до 0,85 руб. Исходя из этих данных планируемая себестоимость товарной продукции составит: (360 : 0,9) • 1,1 • 0,85 = 374 тыс. руб.

Неуклонное снижение себестоимости продукции становится главным условием роста денежных накоплений и рентабельности производства. Снижение себестоимости обеспечивается непрерывным ростом производительности труда, наиболее рациональным использованием материальных и денежных ресурсов, совершенствованием организации производства и управления.

Сокращение затрат на производство единицы продукции является источником роста прибыли, материальной основой для снижения цен на продукцию и повышения ее конкурентоспособности.

Планирование затрат на производство и реализацию продукции осуществляется различными методами, которые зависят от общеэкономических условий, размеров предприятия, масштабов его деятельности, учетных возможностей.

При учете затрат в разрезе постоянных и переменных расходов планирование осуществляется в отношении переменных затрат. Планируемая сумма переменных затрат (С) определяется как произведение удельных затрат на единицу продукции (Н) на планируемый объем выпуска продукции в натуральном выражении (В):

С = Н • В.

Если на момент планирования можно опираться на фактические данные отчетного периода, то планируемая сумма переменных затрат может быть рассчитана следующим образом:

В финансовом планировании применяется метод формирования плановой себестоимости на основе сметы затрат. Смета составляется по элементам затрат. По каждому элементу осуществляются разработки и планируются затраты исходя из потребностей производства с учетом использования факторов снижения себестоимости.

Совокупность затрат по элементам формирует валовые затраты (всего затрат на производство). Из этих затрат исключаются затраты, списываемые на непроизводственные счета. Это затраты, связанные с обслуживанием хозяйства или выполнением и оказанием услуг, отдельно возмещаемых сверх цены товарной продукции.

На себестоимость оказывают влияние различные факторы. Если в структуре себестоимости большой удельный вес имеют материальные затраты, значит производство материалоемкое и в управлении затратами следует направить свои усилия на снижение материальных затрат. Если оплата труда с начислением социального налога занимает наибольший удельный вес в себестоимости, то это трудоемкое производство и следует заниматься повышением производительности труда, что приведет к удельному снижению себестоимости. Если амортизация основных фондов составляет значительную долю в структуре себестоимости, то это производство — фондоемкое. Следует изучить степень эффективности использования основных фондов, загруженность производственных мощностей и принять меры к улучшению использования имеющихся основных фондов. Тогда доля амортизации на единицу продукции уменьшится и себестоимость снизится.

На себестоимость готовой продукции оказывает влияние изменение остатков незавершенного производства и расходов будущих периодов, а также создание резервов предстоящих расходов и платежей.

1. Незавершенное производство (НП) — это продукция, процесс изготовления которой еще не закончен. Когда планируется себестоимость выпуска продукции в планируемом периоде, то учитывается, что на начало планируемого года на предприятии есть остатки незавершенного производства (входные остатки), так как в массовом серийном производстве вряд ли вся продукция будет полностью изготовлена именно к 31 декабря. Поэтому накопившиеся в незавершенном производстве затраты, которые еще не стали готовой продукцией, переходят на следующий год, чтобы в новом периоде превратиться в готовую продукцию (выходные остатки). Но и на конец планируемого периода следует предусмотреть так называемый "задел", когда часть затрат перейдет уже на следующий период в качестве незавершенного производства, чтобы вскоре стать готовой продукцией. Таким образом сохраняется непрерывность производства и отгрузки готовой продукции.

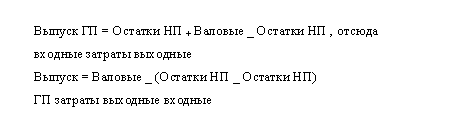

Выпуск готовой продукции по себестоимости считается по формуле отсюда

Если входные остатки незавершенного производства в начале года меньше выходных остатков в конце года, то произойдет уменьшение сальдо по счету "Незавершенное производство" и эта разница попадает на себестоимость готовой продукции, увеличивая ее.

Если входные остатки незавершенного производства в начале года больше выходных остатков в конце года, то произойдет увеличение сальдо по счету "Незавершенное производство" и эта разница не попадает на себестоимость готовой продукции, уменьшая ее.

Примеры.

1) Остатки НП: входные — 100 руб., выходные — 120 руб., валовые затраты — 1000 руб.,

готовая продукция = 100 + 1000 - 120 = 980 руб. (по себестоимости)

2) Остатки НП: входные — 100 руб.,

выходные — 70 руб.,

валовые затраты — 1000 руб., готовая продукция = 100 + 1000 - 70 = 1030 руб. (по себестоимости)

Эти же примеры можно решить и другим способом.

Разница между входными и выходными остатками — это изменение сальдо.

В первом примере изменение (+20) рублей, во втором примере (-30) рублей.

Следовательно,

Выпуск ГП = Валовые затраты — Изменение сальдо НП.

1) Готовая продукция = 1000 - (120 - 100) = 1000 - (+20) = 980 руб. (по себестоимости)

2) Готовая продукция = 1000 - (70 - 100) = 1000 - (-30) = 1030 руб. (по себестоимости)

На себестоимость готовой продукции аналогично влияет изменение остатков расходов будущих периодов.

2. Расходы будущих периодов (РБТ) — это расходы, которые несет предприятие в данном периоде, но которые будут включаться в себестоимость в следующих периодах — в тех, к которым они относятся по своему отношению к производственному процессу. Например, арендная плата, внесенная в декабре за I квартал следующего года, должна включаться в себестоимость в следующем году, а в том периоде, когда оплата аренды проведена на предприятии, увеличится сальдо по счету "Расходы будущих периодов". Зато в I квартале следующего года сальдо по счету "Расходы будущих периодов" уменьшится и затраты будут включены в себестоимость продукции, выпущенной в I квартале.

Если входные остатки РБП больше выходных, то увеличится сальдо по счету "Расходы будущих периодов" и затраты останутся на этом счете, не будут включаться в себестоимость готовой продукции.

Если входные остатки РБП меньше выходных, то сальдо по счету "Расходы будущих периодов" уменьшится и затраты, списанные с этого счета, будут включены в себестоимость готовой продукции.

Отсюда

Выпуск = Валовые - Изменение - Изменение

ГП затраты сальдо НП сальдо по РБП

Примеры.

К данным предыдущих примеров добавим изменение сальдо по расходам будущих периодов.

1) Остатки РБП: входные — 25 руб., выходные — 35 руб.,

готовая продукция = 1000 - (120 - 100) - (35 - 25) = 1000 - (+20) -(по себестоимости) — (+10) = 990 руб.

2) Остатки РБП: входные — 25 руб., выходные — 15 руб.,

готовая продукция = 1000 - (70 - 100) - (15 - 25) = 1000 - (-30) -(по себестоимости) — (—10) = 1040 руб.

3. Создание резервов предстоящих расходов и платежей увеличивает себестоимость, поскольку эти резервы создаются для осуществления расходов, обычно включаемых в себестоимость. Так резервы создаются под предстоящий крупный ремонт основных средств, под оплату предстоящих отпусков рабочим, под сезонную закупку товаров и сезонные затраты. В планировании затрат в целом на год и на период больше года создание резервов предстоящих расходов и платежей практически не влияет на себестоимость, поскольку эти резервы должны быть использованы в течение одного финансового года. Но при планировании поквартальном или помесячном они могут повлиять на себестоимость готовой продукции внутри каждого из кварталов или месяцев.

Понятие и виды себестоимости

Себестоимость — денежное выражение затрат предприятия на производство продукции (работ, услуг), включающее в себя прямые затраты труда (заработную плату), сырья, материалов, а также накладные затраты, связанные непосредственно с превращением сырья и материалов в готовую продукцию.

Различают себестоимость производственную и полную. Производственная себестоимость включает валовые затраты с учетом изменения остатков незавершенного производства, расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и платежей. Полная себестоимость состоит из производственной себестоимости, внепроизводствен-ных (коммерческих) и управленческих расходов. В соответствии с выбранным методом учетной политики управленческие расходы могут включаться в производственную себестоимость. Тем не менее предпочтительнее формировать производственную себестоимость только из переменных затрат, раздельно ведя учет постоянных расходов.

Пример. На основе приведенной в табл. 2.1 сметы рассчитаем полную себестоимость продукции на планируемый год, в том числе на IV квартал планируемого года. Данные IV квартала потребуются для расчетов остатков готовой продукции на конец года, а также в дальнейших расчетах нормативов оборотных средств.

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета сметы затрат на производство и реализацию продукции открытого акционерного общества, тыс. руб.

| Статья затрат | Всего за год | В том числе за IV квартал |

| 1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) в том числе: | ||

| сырье и основные материалы | 116 800 | 35 000 |

| вспомогательные материалы | 8000 | 2400 |

| топливо | 7400 | 2800 |

| энергия | 5000 | 1500 |

| затраты, связанные с использованием | ||

| природного сырья | 1450 | 430 |

| 2. Амортизация основных средств | 17076 | 4269 |

| 3. Расходы на оплату труда | 26 150 | 7000 |

| 4. Отчисления на социальные нужды (Единый социальный налог) в том числе: а) в Пенсионный фонд (28%) б) в Фонд государственного социального страхования (4%) в) в Фонд обязательного медицинского страхования (3,6%) | ||

| 5. Прочие расходы | 9732 | 3000 |

| 6. Итого затрат | ||

| 7. Списано на непроизводственные счета | 2100 | 585 |

| 8. Затраты на валовую продукцию | ||

| 9. Изменение остатков незавершенного производства | -1500 | -450 |

| 10. Изменение остатков по расходам будущих периодов | 208 | 70 |

| 11. Производственная себестоимость товарной продукции | ||

| 12. Внепроизводственные (коммерческие) расходы | 900 | 280 |

| 13. Управленческие расходы | 400 | 100 |

| 14. Полная себестоимость товарной продукции |

1-й шаг. На основе данных о потребности материально-сырьевых ресурсов рассчитаем общую сумму материальных затрат:

МЗ(год) = 116 800 + 8000 + 7400 + 5000 + 1450 = 138 650;

М3(кварт.) = 35 000 + 2400 + 2800 + 1500 + 430 = 42 130.

2-й шаг. На основе данных о предполагаемом фонде оплаты труда и установленных Налоговым кодексом ставок рассчитаем сумму социального налога:

отчисления в ПФ (год) = 26 150 • 28/100 = 7322;

отчисления в ПФ (кварт.) = 7000 • 28/100 = 1960;

отчисления в ФСС (год) = 26 150 • 4/100 = 1046;

отчисления в ФСС (кварт.) = 7000 • 4/100 = 280;

отчисления в ФОМС (год) = 26 150 • 3,6/100 = 941;

отчисления в ФОМС (кварт.) = 7000 • 3,6/100 = 252;

всего сумма социального налога (год) = 7322 + 1046 + 941 = 9309; всего сумма социального налога (кварт.) = 1960 + 280 + 252 = 2492.

3-й шаг. Подсчитаем общую сумму затрат как сумму строк с первой по пятую:

затраты (год) = 138 650 + 17 076 + 26 150 + 9309 + 9732 = 200 917; затраты (кварт.) = 42 130+4269+ 7000 + 2492 + 3000 = 58 891.

4-й шаг. Подсчитаем затраты на производство валовой продукции с учетом того, что часть затрат отнесена на непроизводственные счета (стр. 7 сметы):

затраты (вал. прод.) (год) = 200 917 - 2100 = 198 817;

затраты (вал. прод.) (кварт.) = 58 891 — 585 = 58 306.

5-й шаг. Подсчитаем производственную себестоимость (ПрС) продукции (стр. 11) с учетом влияния изменения остатков по счетам "Незавершенное производство" (стр. 9) и "Расходы будущих периодов" (стр. 10):

ПрС (год) - 198 817 - (-1500) - 208 = 200 109;

ПрС (кварт.) = 58 306 - (-450) - 70 = 58 686.

6-й шаг. Подсчитаем полную себестоимость (ПС) продукции (стр. 14), которая включает в себя сумму производственной себестоимости (стр. И), внепроизводственных (коммерческих) расходов (стр. 12) и управленческих расходов (стр. 13):

ПС (год) = 200 109 + 900 + 400 = 201 409;

ПС (кварт.) = 58 686 + 280 + 100 = 59 066.

7-й шаг. Определим производственную себестоимость плановых остатков готовой продукции, переходящих на следующий год.

Получим смету затрат на производство и реализацию продукции (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Смета затрат на производство и реализацию продукции

| Статья затрат | Всего за год | В том числе за IV квартал |

| 1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) — всего: | 138 650 | 42 130 |

| в том числе: сырье и основные материалы вспомогательные материалы топливо | 116 800 8000 7400 | 35 000 2400 2800 |

| энергия | 5000 | 1500 |

| затраты, связанные с использованием природного сырья | 1450 | 430 |

| 2. Амортизация основных средств | 17076 | 4269 |

| 3. Расходы на оплату труда | 26 150 | 7000 |

| 4. Отчисления на социальные нужды (Единый социальный налог) (35,6%) — всего в том числе: а) в Пенсионный фонд (28%) б) в Фонд государственного социального страхования (4%) в) в Фонд обязательного медицинского страхования (3,6%) | 9309 7322 1046 941 | 2492 1960 280 252 |

| 5. Прочие расходы | 9732 | 3000 |

| 6. Итого затрат | 200 917 | 58 891 |

| 7. Списано на непроизводственные счета | 2100 | 585 |

| 8. Затраты на валовую продукцию | 198 817 | 58 306 |

| 9. Изменение остатков незавершенного производства | -1500 | -450 |

| 10. Изменение остатков по расходам будущих периодов | 208 | 70 |

| 11. Производственная себестоимость товарной продукции | 200 109 | 58 686 |

| 12. Внепроизводственные (коммерческие) расходы | 900 | 280 |

| 13. Управленческие расходы | 400 | 100 |

| 14. Полная себестоимость товарной продукции | 201 409 | 59066 |

Понятие и планирование выручки от реализации продукции

Возвращение авансированных затрат на производство продукции происходит в результате поступления выручки за ее реализацию.

Выручкой от реализации продукции называются денежные средства, поступившие предприятию за отгруженную покупателю продукцию.

В рыночных условиях хозяйствования выручка от реализации продукции может определяться различными методами.

На большинстве предприятий применяется традиционный метод расчета, при котором продукция считается реализованной после ее отгрузки и поступления денег на счет поставщика или наличными в кассу (кассовый метод).

В отдельных случаях выручку от реализации могут исчислять по мере отгрузки продукции покупателю и предъявления ему расчетных документов (метод начислений). Однако данный метод не получил распространения в нашей стране из-за кризиса неплатежей, экономической нестабильности. В соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ (часть.II) доход от реализации в целях налогообложения исчисляется со дня отгрузки товаров независимо от фактического поступления денежных средств.

Предприятия, экспортирующие продукцию, получают валютную выручку. Часть расчетов между предприятиями осуществляется путем зачета взаимных требований, товарообменных (бартерных) операций.

Таким образом, сумма выручки слагается из сумм, поступивших в оплату продукции (работ, услуг) на расчетный, валютный или иные счета в банке, либо в кассу предприятия, а также сумм, указанных при зачете взаимных требований.

Сумма выручки зависит от объема реализованной продукции, ее ассортимента и качества, своевременной отгрузки продукции, платежеспособности покупателей, установленной цены и т.п. В объем реализации не включается стоимость продукции, оплаченной покупателем, но не отгруженной в отчетном периоде, или оставленной на ответственном хранении у предприятия-изготовителя.

Поступление выручки — важная стадия кругооборота средств предприятия, имеющая огромное значение для его нормальной деятельности. Если выручка поступает своевременно, то предприятие располагает денежными средствами, достаточными для его хозяйственной деятельности. Несвоевременное поступление выручки приводит к финансовым затруднениям, нарушает работу предприятия.

Предприятия получают денежную выручку от реализации продукции основного производства, продукции, вырабатываемой цехами ширпотреба из отходов, сверхнормативных и излишних материалов, от выполнения работ промышленного характера.

Плановый размер выручки от реализации продукции определяется исходя из остатков готовой продукции на складе и в пути на начало и конец года, объема выпуска товарной продукции в планируемом году по следующей формуле:

В = Он + Т – Ок,

где В — плановая сумма выручки от реализации готовой продукции;

Он — остатки готовой продукции на складе и в пути (в отгрузке) на начало года;

Т — выпуск товарной продукции в оптовых ценах в планируемом году;

Ок — остатки готовой продукции на складе и в пути (в отгрузке) на конец года.

Пример 1. Остаток готовой продукции на складе и в пути на начало года составил 100 тыс. руб., а на конец года — 800 тыс. руб. Выпуск товарной продукции - 1800 тыс. руб. Выручка от реализации продукции составит 1100тыс. руб. (100+ 1800 — 800).

Величина выручки от реализации продукции в отчетном периоде определяется в плановых и фактических оптовых ценах предприятия. В первом случае исчисленная сумма выручки позволяет оценить рост реализации готовой продукции в сопоставимых ценах, принятых в плане, определить отчисления от прибыли в фонды экономического стимулирования. Расчет выручки по фактически установленным оптовым ценам осуществляется для установления фактической прибыли от реализации.

Выпуск товарной продукции определяется умножением количества изделий (или их групп) на соответствующие оптовые цены.

Поскольку выручка на планируемый год обычно рассчитывается в конце текущего года, то на предприятиях отсутствуют данные о фактических остатках готовой продукции на складе и в отгрузке на начало планируемого года. Поэтому для расчета применяется оценка ожидаемых остатков нереализованной продукции на начало планируемого года. Ожидаемые изменения остатков нереализованной продукции до конца текущего года должны учитывать все факторы, определяющие выпуск продукции, а также планируемые изменения конъюнктуры рынка, в кооперированных поставках, возможное сокращение сверхнормативных запасов, улучшение расчетов и т.п.

Остатки нереализованной продукции на начало планируемого года будут включать:

готовую продукцию на складе и в неотфактурованных поставках

товары, отгруженные по расчетным документам, сроки оплаты которых не наступили;

товары, отгруженные по расчетным документам, не оплаченным в срок покупателями; товары на ответственном хранении у покупателей ввиду отказа ее оплачивать.

Все эти остатки рассчитываются на основании данных последней бухгалтерской отчетности, плана на оставшийся период текущего года и реальных возможностей его выполнения.

Сведения о фактических остатках нереализованной продукции на последнюю отчетную дату берутся в активе баланса (готовая продукция на складе и товары отгруженные, по которым расчетные документы не сданы в банк) и в других разделах баланса (товары отгруженные и на ответственном хранении у покупателей). При этом необходимо учитывать, что в бухгалтерских балансах нереализованная продукция приводится по производственной себестоимости и ее необходимо перевести в оптовые цены.

Пример 2. По бухгалтерскому балансу рыбокомбината на 1 октября текущего года остатки рыбопродукции (с учетом оценки в оптовых ценах) на складе составили 60 тыс. руб.; отгруженной, срок оплаты которой не наступил, - 20 тыс. руб.; отгруженной, но оплаченной в срок, — 10 тыс. руб.; всего — 90 тыс. руб. С учетом сложившихся возможностей производства план по выпуску Продукции в IV квартале составит 400 тыс. руб., а план отгрузки продукции - 480 тыс. руб. Исходя из этих данных ожидаемые остатки продукции на складе предприятия (в оптовых ценах) на начало планируемого года будут равны 10 тыс. руб. (90 + 400 - 480).

Следующим элементом остатков на начало планируемого года являются товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил. Величину этих остатков готовой продукции определяют исходя из нормативных сроков документооборота и величины среднедневной отгрузки товаров. Например, нормативный срок документооборота - 10 дней, среднедневная отгрузка продукций — 6 тыс. руб., остаток товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил, составит 60 тыс. руб. (10 • 6).

Планирование остатков товаров отгруженных, но не оплаченных в срок, а также находящихся на ответственном хранении на начало планируемого периода определяют исходя из анализа данных за прошлые годы.

Предположим, анализ состояния расчетов на предприятии за прошедшие годы (2-3 года) показал, что стоимость товаров, не оплаченных в срок, составляет в среднем сумму двухдневного объема реализации. Если в планируемом году ежедневный объем реализации установлен в размере 15 тыс. руб., то сумма товаров, не оплаченных в срок, составит 30 тыс. руб. (15-2).

На конец планируемого года остатки нереализованной продукции включают:

запасы готовой продукции на складе;

остатки товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил.

Запасы готовой продукции на складе на конец года принимаются в размерах установленного норматива собственных оборотных средств. На предприятиях с ярко выраженным сезонным характером производства в составе остатков на складе предусматриваются также и сезонные запасы.

Планирование товаров отгруженных, срок оплаты которых не наступил, на конец года осуществляется аналогично методике определения товаров, отгруженных на начало года.

На конец планируемого периода остатки товаров отгруженных, но не оплаченных в срок, и товаров на ответственном хранении у покупателей не планируются, так как в планах предприятия должны предусматриваться меры по устранению существующих недостатков.

На небольших предприятиях, имеющих узкий ассортимент продукции, плановый размер выручки от реализации определяется по каждому изделию в отдельности, а затем суммируется. На крупных предприятиях и в объединениях, выпускающих обширный ассортимент продукции, общая сумма выручки планируется укрупненным расчетом. Для этого определяют общий объем выпускаемой продукции в оптовых (реализационных) ценах предприятия и остатки готовых изделий на складе и в отгрузке на начало и конец планируемого года.

Наряду с выручкой от реализации продукции в результате основной деятельности предприятия могут получать проценты по выданным коммерческим кредитам, авансы от покупателей, заказчиков (например, в судостроении и судоремонте), суммы в погашение дебиторской задолженности и прочие поступления.

Помимо выручки от реализации продукции основного производства предприятия могут иметь выручку от прочей реализации и услуг подсобных, вспомогательных производств, услуг нетоварного характера. Размер этой выручки определяется как произведение единицы продукции или услуг на соответствующую цену.

В рыночной экономике предприятия могут широко заниматься инвестиционной и финансовой деятельностью, в результате чего также образуются соответствующие денежные поступления, доходы. Например, от инвестиционной деятельности могут поступать средства в результате продажи основных фондов, нематериальных активов; дивиденды, проценты от долгосрочных финансовых вложений, от погашения ранее выданных кредитов и др.

В результате финансовой деятельности предприятия получают доходы от выпуска и реализации акций, облигаций и других ценных бумаг.

Денежные потоки по всем сферам деятельности субъектов хозяйствования взаимосвязаны и по мере производственной необходимости могут переходить из одной сферы в другую.

На величину выручки влияет совокупность многих факторов. К факторам роста выручки относятся увеличение объема производства, повышение качества продукции, улучшение ее ассортимента, совершенствование работы снабженческо-сбытовых, маркетинговых и финансовых служб.

Изделия высокого качества пользуются повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынке. Увеличение объема выпуска такой продукции содействует росту реализации продукции и выручки. Качество изделий может быть улучшено за счет технических факторов (например, совершенствования конструкции изделия, технологии производства и т.п.), экономических (усиление материальных стимулов, увеличение инвестиций) и организационных факторов (расширение прямых связей между изготовителями и потребителями, внедрение систем бездефектного выпуска продукции).

Улучшение работы снабженческо-сбытовых, маркетинговых и финансовых служб содействует ритмичности отгрузки продукции потребителям, своевременной оплате последними счетов, расширению рынка сбыта продукции, снижению их нереализованных остатков. Совершенствование расчетно-платежных отношений должно быть направлено на устранение недостатков в кредитно-расчетном обслуживании, на улучшение действующих и внедрение новых форм кредитования и расчетов (товарных векселей, факторинга и др.).

К факторам влияния на выручку, не зависящим от предприятия, относятся изменение государственных регулируемых цен и тарифов, влияние природных, транспортных и технических условий на производство и реализацию продукции и др.

В рыночной экономике ведущее место занимает величина отпускных цен. Если в цену продукции не заложен определенный уровень рентабельности, то на каждой последующей стадии кругооборота капитала предприятие будет обладать все меньшими денежными средствами, что отразится и на объемах производства, и на финансовом состоянии предприятия. В то же время в условиях конкуренции иногда допустимо применять убыточные цены для завоевания новых рынков сбыта, вытеснения конкурирующихфирм и привлечения новых потребителей. Предприятие, внедряющееся на новые рынки, иногда сознательно идет на снижение выручки от реализации продукции с тем, чтобы в последующем компенсировать потери за счет переориентации спроса на свою продукцию.

После проведения в России рыночных реформ предприятия применяют свободные цены, величина которых определяется спросом и предложением. Соответственно возросло значение маркетинговых и рекламных служб предприятия.

Вместе с тем для узкого круга товаров, производимых так называемыми монополиями, используется государственное регулирование цен (энергоносители, транспорт и т.п.). Регулируемые цены призваны оказывать сдерживающее влияние на рост издержек остальных отраслей, а также дают возможность управления инфляционными процессами на макроуровне.

Свободные (рыночные) цены устанавливаются в зависимости от спроса на продукцию на рынке непосредственно самим предприятием и могут меняться в зависимости от объема продаж или от условий оплаты. Более низкие цены позволяют предприятию заинтересовать более "выгодного" покупателя в своей продукции и за счет большего объема выручки решать свои производственные и финансовые задачи. Существенное значение имеют и условия продаж. Чем скорее наступит оплата в соответствии с заключенными договорами, тем быстрее предприятие способно вовлечь средства в хозяйственный оборот и получить дополнительные преимущества а также снизить вероятность неплатежей.

Кроме того, если предприятие не имеет льготы в виде полного освобождения от уплаты косвенных налогов, то эта группа налогов закладывается в цену товара и поступает на денежные счета предприятия вместе с выручкой за реализованную продукцию. Косвенные налоги не входят в состав выручки от реализации продукции и учитываются отдельно. Вместе с тем для определения налогооблагаемой базы по некоторым налогам (например, по налогу на реализацию горюче-смазочных материалов) такой косвенный налог, как акциз, включается в состав выручки, т.е. для налогового учета допустимо разное толкование состава выручки, поскольку это предусмотрено законодательством и служит для правильного исчисления отдельных налогов.

В условиях стабильного развития экономики, когда можно с достоверностью предсказать поведение экономических субъектов в планируемом периоде, применяются аналитические методы прогнозирования оптимальной выручки.

Для оценки возможных последствий в области планируемых ценовых решений используют показатель эластичности спроса, который измеряет взаимодействие между экономическими показателями.

Предположим, изменение цены в обоих случаях происходило на одинаковую величину. На графиках видно, что процентное изменение цен разное, во втором случае больше, чем в первом. Аналогичный вывод можно сделать относительно изменений объема выручки.

Эластичность спроса в нашем случае определяется по формуле

Э = % изменения В : % изменения Ц,

где Э — эластичность спроса;

В — выручка;

Ц — цена.

Спрос считается эластичным, если его эластичность больше единицы. Если спрос на выпускаемую продукцию эластичен, то повышение цены приведет к снижению суммарного объема выручки, если спрос не эластичен, то имеется возможность увеличения цен для достижения максимальной выручки.

Существуют и другие экономические показатели, влияющие на спрос. При аналитическом прогнозировании рассчитывают эластичность спроса по доходам потребителей и по перекрестным ценам.

Расчет эластичности по доходам потребителей базируется на возможности приобретения предлагаемой продукции населением. При определении эластичности по перекрестным ценам анализируют влияние на спрос изменения цен на замещающие и дополняющие товары. Если на рынке предлагаются замещающие или альтернативные товары, то исходят из того, что спрос смещается к более дешевому товару. Дополняющими товарами считаются товары с взаимосвязанным спросом, например, чай и сахар. Если чай становится дороже, то соответственно падает спрос на сахар.

При аналитическом прогнозировании оптимальной выручки определяющее значение имеет правильное построение кривой спроса, что достигается наблюдениями, маркетинговыми исследованиями и расчетами на их основе эластичности спроса.

На величину выручки предприятий может влиять изменяющаяся конъюнктура рынка, непоступление платежей от покупателей продукции. Поскольку при планировании выручки трудно учесть возможное непоступление платежей, то предприятия могут за счет прибыли создавать фонд риска (или резерв по сомнительным долгам).

Поступая на предприятие, выручка от реализации распределяется по направлениям возмещения потребленных средств производства, а также формирует валовой и чистый доход. Выручка от реализации должна покрывать совокупные затраты предприятия и приносить ему прибыль. Размер выручки от реализации, равный совокупным затратам, называется "критическим объемом реализации". Если предприятие будет получать выручку меньше критического объема, то это приведет к получению убытка; получение выручки в размере, большем критического объема реализации, принесет предприятию прибыль. Применяя классификацию затрат на постоянные и переменные, рассчитывают критический объем реализации. Вычислив средние переменные затраты (С), постоянные расходы (Р) и цену продукции (Ц), можно рассчитать критический объем реализации (Q) по формуле.

Формирование финансового результата от основной деятельности организации.

Финансовый результат производственно-хозяйственной и финансовой деятельности принято называть балансовой прибылью.

Состав балансовой прибыли определяется направлениями деятельности предприятия: текущей, операционной и финансовой.

В состав балансовой прибыли входит прибыль от реализации товаров (продукции, работ, услуг), операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы за минусом операционных, внереализационных и чрезвычайных расходов.

Под доходами предприятия подразумевается увеличение экономических выгод в результате поступления денежных средств, иного имущества и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала.

Под расходами предприятия признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия денежных средств, иного имущества и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала.

Доходы и расходы предприятий в зависимости от их характера, условия получения и направлений его деятельности подразделяются на:

а) доходы и расходы от обычных видов деятельности;

б) операционные доходы и расходы;

в) внереализационные доходы и расходы.

Доходы и расходы, указанные в пп. (б) и (в) считаются прочими, ним также относятся чрезвычайные доходы и расходы

Классификация доходов и расходов организации:

Доходы от обычных видов деятельности:

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг

Расходы по обычным видам деятельности:

расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг

Операционные доходы:

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы, и других видов интеллектуальной собственности;

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);

прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);

поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;

проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счету организации в этом банке

Операционные расходы:

связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации;

связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности;

связанные с участием в уставных капиталах других организаций;

связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов);

связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

прочие операционные расходы

Внереализационные доходы:

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;

поступления в возмещение причиненных организации убытков;

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;

курсовые разницы;

сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);

прочие внереализационные доходы

Внереализационные расходы:

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

возмещение причиненных организацией убытков;

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;

суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;

курсовые разницы;

сумма уценки активов (за исключением внеоборотных активов);

прочие внереализационные расходы

Чрезвычайные доходы: поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

Чрезвычайные расходы: возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.)

Тема 3. Прибыль организации (предприятия)

Сущность чистого дохода, денежных накоплений и прибыли

Важнейшим условием предпринимательской деятельности является наличие дохода. Если все поступления средств в составе выручки относятся к валовому доходу, то за вычетом издержек производства они представляют собой чистый доход.

Чистый доход выступает как часть вновь созданной стоимости в сфере материального производства. Его объем определяет возможности удовлетворения потребностей и расширения производства. Именно с учетом размеров чистого дохода определяются пропорции развития экономики и ее структура.

В рыночной экономике чистый доход реализуется в денежной форме и выступает как самостоятельная финансовая категория — денежные накопления. Денежные накопления предприятий представлены в двух основных формах: в форме косвенных налогов и в форме прибыли. Они имеют единую экономическую природу, так как являются частью чистого дохода, но различаются порядком начисления, планирования и использования.

Косвенные налоги — это налоги, включаемые в цены товаров и услуг; они полностью оплачиваются их потребителями и поступают государству. С помощью налогов происходит перераспределение новой стоимости, созданной в процессе производства (трудом, капиталом, природными ресурсами). Косвенные налоги включают налог на добавленную стоимость (НДС), акцизы на отдельные товары. На их долю приходится свыше 48% всех доходов государственного бюджета страны.

НДС как часть чистого дохода государства является всеобщей формой реализации денежных накоплений, поскольку его плательщиком являются все юридические лица независимо от форм собственности, осуществляющие производственную или коммерческую деятельность. Объектом налогообложения являются: обороты товаров, выполненные работы оказанные услуги.

На практике плательщик вносит в бюджет разницу между суммой налога, полученной от покупателя за реализованные товары, и суммой налога, уплаченной поставщикам за материальные ресурсы и другие купленные товары, стоимость которых была отнесена в отчетном периоде на издержки производства.

Акцизы также выступают частью чистого дохода государства, но не представляют всеобщую форму реализации денежных накоплений, как НДС. Это объясняется тем, что акцизы устанавливаются на дефицитную, высокорентабельную продукцию и товары, предназначенные для населения и являющиеся монополией государства. Выделяя в цене товара части денежных накоплений в форме акцизов, государство регулирует рентабельность отдельных изделий, предприятий, а также уровень спроса и предложения.

Акцизами облагается реализация винно-водочных и табачных изделий, легковых автомобилей, ювелирных, меховых изделий, а также нефть и газ.

Реализация части денежных накоплении в форме прибыли обусловлена наличием коммерческого расчета в деятельности предприятий и обособленностью их финансов. В количественном отношении прибыль предприятия представляет собой разность между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и затратами на производство, реализацию.

Величина прибыли предприятия зависит от результатов его финансово-хозяйственной деятельности, уровня себестоимости продукции, конъюнктуры рынка и т.п. В рыночной экономике предпринимательство представляет самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли.

Она является основным источником развития предприятия, критерием эффективности производства, важным доходом государства. Например, на долю налога от прибыли приходится около 20 % всех поступлений в федеральный бюджет. Постоянно возрастает ее роль в образовании бюджетных, внебюджетных и благотворительных фондов, в материальном стимулировании работников и удовлетворении их социальных запросов. Прибыль обеспечивает финансирование мероприятий по подготовке кадров, жилищному строительству, улучшению медицинского обслуживания на предприятии. Ее рост служит стимулом к повышению эффективности производства, укреплению коммерческого расчета, а убытки являются наказанием за использование неэффективных методов производства или за такое использование ресурсов, которое не удовлетворяет потребителей. Прибыль получают те предприятия, которые в предшествующий период смогли обеспечить более высокую эффективность в сфере производства, продаже товаров, предвидении будущих событий.

В отличие от других стоимостных показателей, прибыль дает обобщающую характеристику всей деятельности предприятия. В ней наиболее полно отражаются изменения объема реализации продукции, ассортимента и ее качества, издержек производства. По уровню прибыли можно судить о внедрении в производство достижений науки и техники, эффективности использования производственных фондов, организации труда, конкурентоспособности продукции.

В рыночной экономике развитие и выживание предприятия во многом зависят от внешних факторов, конъюнктуры рынка. Отсюда необходимы постоянные изменения и обновления производства - технологические, организационные, экономические и т.п., которые укрепят позиции на внутреннем и внешнем рынке. Эти все мероприятия могут быть осуществлены за счет прибыли.

Рынок предъявляет жесткие требования к деятельности хозяйствующего субъекта, через механизм конкуренции здесь происходит отбор наиболее эффективных форм производства. Поэтому каждое предприятие (фирма, компания) стремится к тому, чтобы иметь устойчивый рост дохода, а следовательно, возможность развиваться дальше. Отсутствие прибыли и возможностей постоянного совершенствования производства ведут к финансовой несостоятельности, банкротству.

Только рост прибыли обеспечивает финансовую устойчивость предприятия, его платежеспособность, регулярную выплату дивидендов по акциям и другим ценным бумагам.

Финансовый результат от реализации продукции, работ, услуг

Поступление выручки на денежные счета организации завершает кругооборот средств. Дальнейшее использование поступивших средств — это начало нового кругооборота. Одновременно происходит распределение чистого дохода в интересах предприятия, физических лиц, государства, других заинтересованных лиц.

Расходы и доходы организаций

Выручка используется в первую очередь на оплату счетов поставщиков сырья, материалов, покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, запасных частей для ремонта, топлива, энергии. Из выручки выплачивается заработная плата, возмещается износ внеоборотных активов, формируется прибыль предприятия.

Немалое значение для предприятия имеют и доходы от реализации имущества, в частности основных фондов. Доходы от реализации имущества отражаются как операционные доходы, а остаточная стоимость и расходы, связанные с реализацией, — как операционные расходы.

Если организация считает сдачу в аренду или лизинг своего имущества основной деятельностью, то арендная плата и лизинговые платежи являются выручкой от основной деятельности. В остальных случаях получение арендной платы или результата от продажи имущества считается выручкой от инвестиционной деятельности.

Финансовая деятельность приносит организации выручку в виде эмиссионного дохода и средств от размещения акций или облигаций.

Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации

На финансовый результат существенное влияние оказывает учетная политика организации. Поскольку прибыль — это разница между доходами и расходами, то выбор метода признания доходов и расходов увеличивает или уменьшает конечный финансовый результат. В отношении доходов влияние оказывает факт признания дохода в результате реализации. В некоторых случаях доход может не признаваться как реализация, если не подписан акт о выполнении работы, работа принята и ее результатами пользуется заказчик. Товары ш продукция могут не признаваться реализованными, если не вы-полнены все условия договора (например, товары не оплачены).

В отношении расходов влияние учетной политики на прибыль существенно выше. Это связано с тем, что расходы могут учитываться различными методами. Оценка стоимости затрат также может существенно варьироваться в зависимости от выбранной учетной политики. Это касается стоимости товаров, материальных запасов, оценки амортизируемого имущества, методов исчисления амортизации, оценки ценных бумаг, прочих расходов. Например, амортизация внеоборотных активов может начисляться несколькими способами. Одни из них равномерно переносят стоимость амортизируемого имущества (линейный метод), другие — позволяют существенно увеличить размер амортизационных отчислений в первые годы эксплуатации активов, что приведет к уменьшению прибыли. Выбор метода оценки стоимости материально-производственных запасов (ФИФО, ЛИФО, средней стоимости) позволяет увеличивать или уменьшать прибыль отчетного года. Грамотное, взвешенное применение различных способов управления прибылью с помощью учетной политики позволяет планировать такие показатели, как рентабельность, ликвидность, доходность.

Похожие работы

... отсутствуют обязательства работодателя по уплате вносов на социальное страхование. Лекция 5. Тема: Финансовые отношения: принципы организаций и роль в деятельности фирмы 1. Сущность финансов предприятия и их функции Финансы (франц. finances – денежные средства, от старофранц. finer - платить, оплачивать), совокупность экономических отношений, возникающих в процессе создания и использования ...

... платежный баланс РФ. 48. Современна кредитная система - это совокупность различных кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала. Через кредитную систему реализуются сущность и функции кредита. В настоящее время структура кредитной системы РФ состоит из трех ярусов: 1.Центральный банк ...

... расширенной основе, вводить научно-технические достижения, стимулировать инвестиционную деятельность, регулировать структурную перестройку экономики. Обязательными предпосылками эффективного функционирования финансов предприятий есть: — разнообразие форм собственности; — свобода предпринимательства и самостоятельность в принятии решений; — свободное рыночное ценообразование и конкуренция; — ...

0 комментариев