Навигация

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное:

2.10. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное:

Знания об окружающем мире и о самом себе необходимы человеку во всех видах деятельности. Знания дают возможность человеку ориентироваться в мире людей, вещей, природных явлений, помогают объяснить и предвидеть события. В знаниях спрессован тысячелетний опыт материальной и духовной культуры.

Процесс познания предполагает две стороны: одна сторона – познающий человек (субъект познания), вторая – познаваемый предмет (объект познания). Познание бывает чувственное и рациональное:

1) Чувственное познание:

Нормальная работа органов чувств, осуществляемая в следующих формах:

а) Ощущения – непосредственное воздействие на органы чувств, свойства предметов и процессов.

б) Восприятие – воздействие на органы чувств целостного образа предмета.

в) Представление – чувственный образ предметов и явлений, сохраняемых в сознании без их непосредственного воздействия.

2) Рациональное познание:

/От лат. ratio – разум/

Необходимый этап познавательной деятельности человека.

а) Сравнение – выделение общих существенных черт. В результате сравнения формируется понятие.

б) Понятие – мысль, отражающая предметы или явления в их общих или существенных признаках.

в) Суждение – такая форма мысли, в которой через связь понятий или утверждается, или отрицается что-либо. Логически связанные суждения – это умозаключение.

Истинное и ложное:

Истина – достоверное правильное знание. Философы-агностики отрицают возможность получения человеком истинного знания (агностицизм – недоступный познанию).

Критерии истины:

В XVII – XVIII веках: спор ученых об источниках знаний и о том, разум, или чувства являются определяющими в познавательной деятельности человека. Мнения разделились:

1) Рационалисты (разум): есть некие врожденные идеи, задачи мышления, независимые от чувственного познания. Критерием истины считают разум и за истинные принимают теоретически обоснованные знания.

2) Эмпирики (от греч. эмпирио – опыт): решающая роль в познании – чувственный опыт. Истинность знания обеспечивается опытными данными: что дается нам в ощущениях, то есть в действительности. Цель науки в чистом описании фактов чувственного познания.

Критериями истины также могут считаться практика, как материальное производство, опыт и научный эксперимент. Практические нужды вывели к жизни многие отросли научных знаний. Знания о предметах и явлениях могут считаться правильными, если с их помощью можно сделать те или иные вещи.

Объективна ли истина (?):

Многие ученые считают, что знания субъективны, т.к. зависят от познающего субъекта. Другие философы считают, что существует истина объективная, независимая от произвола людей и их интересов.

Абсолютная истина – несомненное, неизменное, раз и на всегда установленное знание. Она не может быть опровергнута при дальнейшем развитии познания. На пути к абсолютной истине мы получаем относительные истины.

2.11. Многообразие форм человеческого знания. Научное познание:

1) Научное познание отличает стремление к объективности, т.е. к изучению мира таким, каким он есть.

2) Полученный результат не должен зависеть от частных мнений авторитетов.

3) Полученные данные могут найти применение в будущем.

Многие законы науки сначала выступают в форме гипотез. Для их проверки используются теоретические построения, расчеты, эксперименты, моделирование. Из всего этого следует научное открытие.

Мыслительный эксперимент – одна из разновидностей моделей, используемых в науке. Рассуждение строится по принципу: такое могло бы быть.

Все познание можно разделить на знание и веру. Знание – научное представление об устройстве мира, о миссии и роли в нем человека, а вера – объяснение устройства мира с точки зрения религиозных представлений.

Люде делятся на две группы:

1) Опирающиеся на научные знания. Они активны, внутренне независимы, открыты новым идеям, готовы гибко приспосабливаться к изменениям в жизни.

2) –

Возникает мнение, что наука не может решить ряд возникших проблем и ведет цивилизацию к гибели.

2.12. Науки, изучающие человека:

1) Биология

2) Медицина

3) Экология

+ 11 из 1.2.

3. Экономическая сфера:

3.1. Экономическая сфера жизни общества, взаимосвязь ее основных элементов:

Экономика (от греч. – хозяйство, ведущееся в соответствии с законами) в широком смысле составляет экономическую сферу жизни общества. В нее входят производство различных благ, обмен, денежное обращение, налоги, выплаты из государственной казны и пр.

Экономика – народное хозяйство, включающее области производства и непроизводственные сферы.

1) Материальное производство:

а) Промышленность

б) Сельское и лесное хозяйство

в) Транспорт и связь

г) Строительство

д) Торговля и общественное питание

е) Материально-техническое обеспечение

2) Отрасли непроизводственной сферы (социально-культурной сферы):

а) Культура

б) Образование

в) Здравоохранение

г) Социальное обеспечение

д) Наука

е) Управление

ж) ЖКХ

з) Бытовое обслуживание населения

Экономика – совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним деятельности людей.

3.2. Измерители экономической деятельности:

Цель экономической деятельности человека в повышении благосостояния большинства, создании материальных условий для свободы людей, увеличения их социальной защищенности.

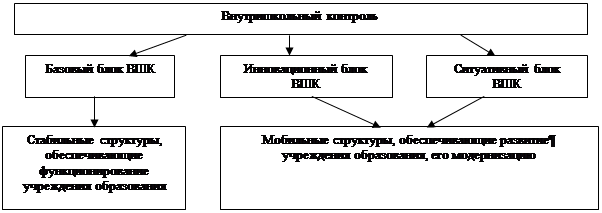

Измеритель экономической деятельности – ВПК (статистический показатель, измеряющий совокупную рыночную ценность всех товаров и услуг, произведенных в течение года).

Если из ВВП вычесть стоимость амортизации, то получим ЧНП (чистый национальный продукт). Исключив из ЧНП косвенные налоги, уплачиваемые государству, получим НД (национальный доход). НД выступает как совокупный доход собственников всех ресурсов.

Если к ВВП прибавить доходы данной страны за рубежом и вычесть доходы иностранцев, работающих в этой стране, то получим ВНП (валовой национальный продукт), используемый для оценки доходов экономики страны. ВНП – стоимость продукции, которая является собственностью граждан данной страны, где бы она не находилась и не функционировала.

Связь между уровнем экономики и уровнем жизни населения. Можно производить много, но жить плохо:

1) Хозяйство ведется нерационально.

2) Ресурсы отвлекаются на непроизводственные затраты

3) Устаревшие технологии

4) Комфортные условия жизни людей обеспечиваются материальными благами и услугами.

Потребление – экономическое понятие, обозначающее использование произведенных в текущем году товаров и услуг с целью удовлетворения повседневных нужд. Если страна бедная, то она сразу все потребляет. Если страна производит больше, чем потребляет, то у нее есть возможность часть ВНП потратить на накопление.

Накопление – сбережение части доходов текущего года для использования их в будущем.

3.3. Факторы производства:

Производство – процесс создания жизненных благ, необходимых для существования и развития человеческого общества.

Производство зависит от ряда факторов:

1) Производительные силы общества (средства производства и рабочая сила, так же люди с их умениями и навыками).

2) Средства производства (предмет труда, орудие труда).

а) Природные ресурсы

б) Производственные ресурсы.

Средства производства, произведенные людьми называются капиталом (от лат. главный). Под капиталом понимается:

- сумма денег

- ценные бумаги

- знания

Капитал – все, что приносит доход владельцу. Он подразделяется на реальный (все средства производства) и материальный (финансовый, т.е. деньги для закупки средств производства, инвестиции). С помощью инвестиций достигается непрерывность производства (воспроизводства):

а) Простое (повторяется в одинаковых размерах)

б) Расширенное (увеличение капитала, ведущее к росту масштабов производства)

3) Наука:

Наукоемкость производства становится одним из важнейших критериев в его прогрессивности и конкурентоспособности. Существуют венчурные фирмы, которые продают научные исследования производителю. На их долю приходится 90% новых технологий, внедряемых в производство.

4) Энергетический фактор:

физическая сила человека

животные

падающей воды

сила ветра

пар

электричество и нефть

атомная энергия

5) Экологический фактор:

На современном этапе происходит переход предприятий на ресурсосберегающие и безотходные технологии.

6) Инфраструктура:

Подразделяется на:

а) Производственную (транспорт, связь, материально-техническое снабжение, дороги).

б) Социальную (социально-культурные условия жизни работников).

3.4. Воздействие НТР на экономику:

Научные открытия влияют на материальное производство. В его процессе происходит становление двух систем отношений:

I. Технико-технологическая система:

Создаются средства, с помощью которых осуществляется процесс материального производства, а так же обслуживание духовных, бытовых и прочих потребностей.

Техника прошла в своем развитии ряд этапов:

1) Технические революции (с середины XVII по середину XVIII веков)

2) Со второй половины XVIII века по 50е 60е годы XIX века - промышленный переворот (переход от ручного труда к машинному и от мануфактуры к фабрикам).

3) 50-ые годы XX века – НТР.

НТР – такие перемены в науке, технике, информационном деле, связи, которые ведут к революционным изменениям во всем укладе современной жизни.

Направления НТР:

1) Наука превратилась в непосредственно производительную силу.

2) Создание искусственного интеллекта.

3) Появление новых видов связи и способов передачи информации на любые расстояния и почти мгновенно.

4) Открыты и активно используются новые виды энергии. Созданы искусственные материалы с заранее заданными свойствами.

5) Автоматизация производственных процессов.

6) Увеличение возможностей транспорта. Использование космоса.

Последствия НТР:

1) Все большая доля продукта производиться в сфере услуг.

2) Социальные последствия:

а) Изменение состава населения по профессиям.

б) Изменение состава населения по уровню образования.

в) Изменение состава населения по месту жительства.

Последствия НТР можно оценить как «+», так и «–»:

1) Автоматизация повышает производительность труда и общественное богатство, но ведет к росту безработицы.

2) Рост материального благосостояния ведет к возможности улучшить здоровье, сделать жизнь более интересной, но это приводит к истощению природных ресурсов, и может привести к экологической катастрофе.

Истории известны четыре технологические способа производства:

1) Присваивающий.

2) Аграрно-ремесленный.

3) Индустриальный.

4) Информационно-компьютерный.

II. Экономическая система отношений:

В основе экономических отношений лежит собственность.

1) Собственность – это имущество.

2) Отношения между людьми возникают по поводу этого имущества.

Право собственности состоит из трех прав:

1) Владение (обладание имуществом, закрепленное юридически).

2) Пользование (извлечение полезных свойств из данного имущества).

3) Распоряжение (определение дальнейшей судьбы данного имущества):

а) Продажа

б) Аренда

в) Траст (право передать право управления своим имуществом другому лицу без вмешательства в его действия).

Исторические типы собственности:

1) Общественная собственность.

2) Частная собственность.

3) Смешенная собственность (собственность принадлежит акционерному обществу, где каждый получает дивиденды – часть прибыли, выплачиваемая владельцу акции).

4) Индивидуальная частная собственность.

5) Государственная собственность.

6) Муниципальная собственность.

7) Коллективная собственность.

8) Кооперативная собственность (группа людей, объединяющая некое имущество, собственное, или арендованное).

3.5. Экономические системы:

Установленная и действующая совокупность принципов, правил, законов, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономического продукта.

В науке выделяют четыре основных типа экономических систем:

1) Традиционная система (господствует натуральное хозяйство).

Преимущества: - добротность и высокое качество производимых благ;

- стабильность общества.

Недостатки: - нет технического прогресса;

- ограниченность числа производимых благ.

2) Командно-административная экономика (в основе находится государственный монополизм, государство – собственник всех средств производства):

Характеристика: - плановая экономика, где план – это закон;

- высокий удельный вес ВПК;

- управление: приказ, контроль, наказание, поощрение;

- централизованная затратная система цен, не позволяющая реально оценивать экономическую эффективность;

- большая часть прибыли предприятия уходит в государственный бюджет;

- фиксированная сумма зарплаты.

Достоинства: - занятость населения;

- гарантированный прожиточный минимум.

Недостатки: - невозможность точного планирования всех потребностей общества и распределения ресурсов для их удовлетворения;

- дефицит товаров и услуг;

- неэффективное размещение ресурсов;

- отсутствие экономической свободы у граждан;

- нет стимулов к работе, что ведет к застою в экономике.

3) Рыночная экономика (основана на товарном производстве и системе свободного предпринимательства): необходимо наличие частной собственности, конкуренции и свободных цен.

Достоинство: саморегулирующаяся система.

Недостаток: не может решить социальных проблем (занятость, обеспеченность и пр.)

4) Смешенная экономика:

Способ организации экономической жизни, при котором земля и капитал находятся в частной собственности, но на часть экономических ресурсов находится в государственной собственности.

3.6. Сущность рынка, типы рынков и взаимосвязь между ними:

Рынок – совокупность всех отношений, а так же форм и организаций сотрудничества людей друг с другом, касающихся купли-продажи товаров и услуг.

Типы рынков по объему купли-продажи:

1) Рынок товаров и услуг:

Существует в виде товарных бирж, предприятий оптовой торговли, ярмарок и аукционов.

2) Рынки факторов производства (товары производственного потребления):

Купля-продажа земли, полезных ископаемых, технических ресурсов.

3) Рынок труда.

4) Рынок научно-технических разработок и инноваций.

Рынки по типу конкуренции:

1) Рынок свободной (совершенной) конкуренции: все продавцы и покупатели имеют равные права и возможности.

2) Рынок несовершенной конкуренции: рынок чистой монополии, монополистической конкуренции.

Рынки по территориальному признаку: - местный,

национальный,

региональный,

мировой.

Рыночная экономическая система выполняет различные функции:

1) Посредничество между производителем товаров и их потребителями

2) Ценообразование

3) Информационная

4) Регулирующая

5) Санирующая (освобождение от неэффективного производства)

Признаки свободного рынка:

1) Неограниченное число его субъектов и свободный доступ на рынок для любого производителя товаров и услуг.

2) Наличие у каждого участка конкурентной борьбы полного объема информации о ситуации на рынке.

3) Мобильность материальных, финансовых и трудовых ресурсов для производства товаров.

3.7. Закон спроса. Закон предложения:

Механизм товарного рынка регулируется законами спроса и предложения.

Спрос – то количество товаров определенного вида, которое покупатель готов купить при определенном уровне цен.

Предложение – то количество товаров, которое продавец готов предложить покупателю в конкретном месте в конкретное время.

По этим законам производств и обмен товаров происходит на основе их стоимости, которая определяется вложенными в производство товаро-затратами. Денежное выражение стоимости – цена.

Цена, устанавливаемая производителем, может быть выше, ниже или равна стоимости. На цену оказывает влияние спрос. На рынке формируются две цены: цена спроса (максимальная цена, по которой покупатель согласен купить товар), цена предложения (минимальная цена, по которой производитель готов предложить товар). На основе этого формируется рыночная цена – цена, при которой объем спроса в точности равен объему предложения и не может опускаться ниже цены предложения, т.к. продавец разориться, а подниматься выше цены спроса тоже не может, т.к. покупатель не сможет купить товар.

3.8. Деньги:

Всеобщий эквивалент, ликвидное средство, т.е. любое имущество может быть обменено на деньги.

Бумажные деньги впервые появились в Китае в XII веке, во Франции – в 1575 году, в России – в конце XVIII веке. Они не имеют собственной стоимости, т.к. выпускаются государством, которое придает им принудительный курс в законодательном порядке. Они имеют законную платежную силу в пределах данного государства.

Современные деньги имеют два вида:

Наличные

Безналичные

Функции денег:

1) Мера стоимости

2) Средство обращения

3) Средство накопления.

Масса денег, находящихся в обращении, определяется количеством товаров и услуг, их ценами и скоростью обращения денежной единицы по формуле m = PQ, где

m – количество денег в обращении;

– скорость обращения денежной единицы;

PQ – сумма цен товаров.

Данное уравнение свидетельствует, что количество обращающихся в экономике денег не может быть произвольным, оно определяется рядом факторов:

- уровнем цен;

- объемом произведенной продукции, скоростью оборота денег.

Таким образом само по себе количество денег не может быть критерием экономического благосостояния страны и показателем ее благополучия.

3.9. Инфляция:

Нарушение денежного обращения, проявляющееся в избытке денежной массы в обращении по сравнению с реальными потребностями оборота, или в обесценивании денег, которое сопровождается ростом товарных цен.

Уровень инфляции измеряется индексом цен путем деления цен текущего года на цены сравниваемого. Результатом будет индекс, показывающий рост цен за данный период времени.

Причины инфляции:

1) Диспропорция между различными сферами народного хозяйства.

2) Экономическая политика государства.

3) Внутренние факторы:

а) Чрезмерные военные расходы.

б) Необоснованное повышение цен и зарплаты.

в) Кризис государственных финансов.

г) Чрезмерная эмиссия денег.

4) Внешние факторы:

а) Рост цен на импортные товары.

б) Структурные мировые кризисы.

в) Обмен в банках импортной валюты на национальную.

3.10. Конкуренция:

/ От лат. сталкиваться, состязаться /

Соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства и купли-продажи товаров.

Существует два основных вида конкуренции:

1) Ценовая (заключается в снижении цен на однотипную продукцию по сравнению с конкурентами)

2) Неценовая (предложение товара более высокого качества, организация обеспечения обслуживания товаров длительного пользования, широкая реклама).

Условия, в которых протекает рыночная конкуренция, называют рыночной структурой. Выделяют четыре вида рыночной структуры:

1) Совершенная (свободная) конкуренция: существует множество покупателей и продавцов, ни кто из которых не может влиять на положение дел на рынке.

2) Монополия: на рынке только один продавец товара.

3) Олигархия: рынок, на котором преобладает несколько крупных фирм.

4) Монополистическая конкуренция: рыночная структура, где есть большое количество продавцов, предлагающих схожие, но не идентичные товары. Выделяют:

а) Чистая монополия (в масштабе одной страны)

б) Абсолютная монополия (в масштабе национального хозяйства. Чаще всего таковым является государство в лице хозяйственных органов)

в) Монопсония (на рынке существует только один покупатель ресурсов и товаров).

Различают естественные и искусственные монополии:

1) Естественные монополисты, обычно, имеют в своей собственности несвободно воспроизводимые элементы производства (полезные ископаемые), либо владеют целыми отраслями инфраструктуры.

2) Под искусственными монополиями понимают объединение некоторых предприятий для получения монополистических выгод. Выделяют:

а) Картель (достигается соглашение о ценах продажи товаров, распределяются рынки сбыта, доля каждого участника в определенном объеме производства, сохраняется собственность на средства производства и продукцию).

б) Синдикат (объединение предприятий одной отросли, при которой сохраняется производственная самостоятельность, собственность на средства производства, но предприятия теряют коммерческую самостоятельность).

в) Трест (единое акционерное общество, господствующее в определенной отросли, предприятия лишены и коммерческой и производственной самостоятельности).

г) Концерн (объединение предприятий различных отраслей хозяйства).

Монополисты завоевывают рынок для установления на нем монопольной цены – особого вида рыночной цены, устанавливаемой на уровне выше или ниже равновесной цены.

3.11. Инфраструктура рынка:

Взаимосвязанная система организаций, которая обслуживает потоки товаров, услуг, денег, ценных бумаг, рабочей силы, перемещающихся в экономике.

Биржи:

Появились в XVI веке в Антверпене и в Лондоне, как места сбора коммерсантов для совершения торговых операций.

Биржа (современное) – государственные или акционерные организации, предоставляющие помещения, определенные гарантии, расчетные и информационные услуги для совершения сделок с ценными бумагами и товарами.

На бирже работают посредники:

1) Маклер – лицо, имеющее место на бирже и осуществляющее сделки от своего имени и за свой счет.

2) Брокер – лицо, осуществляющее сделки от своего имени, но за счет клиентов.

3) Дилер – лицо, осуществляющее сделки от своего имени, за свой счет, но производящее котировку, т.е. устанавливает цены продавца и покупателя на товары и ценные бумаги.

Товарные биржи – организации крупно-оптовой торговли на рынке. На современных товарных биржах большую часть фьючерсные сделки (соглашение продать что-либо в будущем по цене, согласованной сегодня)

3.12. Предпринимательство:

Способ хозяйствования, цель которого в получении прибыли через удовлетворение потребностей общества.

Индивидуальное предпринимательство – любая сознательная деятельность одного человека или семьи, направленная на удовлетворение общественных потребностей.

Коллективное предпринимательство – дело, в котором занят коллектив (мелкий, средний и крупный бизнес).

Функции предпринимательства:

1) Ресурсная. Для любой хозяйственной деятельности необходимы экономические ресурсы: естественные, инвестиционные и трудовые. Предпринимательство способствует их соединению в единое целое.

2) Организационная.

3) Творческая. С развитием НТП появилось венчурное (рисковое) предпринимательство, суть которого в внедрении новых образцов и новейших технологий.

В современной России предпринимательство началось 01.01.1993 с вступлением в силу закона «О предприятиях и предпринимательской деятельности».

3.13. Прибыль:

Доход предпринимателя, получаемый в результате деятельности, т.е. превышение доходов над затратами. Затраты бывают:

1) Постоянные, независящие от объемов производства.

2) Переменные, зависящие от сырья, рабочей силы и пр.

3.14. Предприятие:

1) Сложная материально-технологическая и социальная система, обеспечивающая производство экономических благ.

2) Деятельность по организации производства различных товаров и услуг.

Основной формой организации предпринимательской деятельности являются фирмы или деловые предприятия.

Типы фирм:

1) Единоличная: создатель и владелец – один тот же человек, несущий полную ответственность за дела фирмы и имеющий право на всю ее чистую прибыль.

2) Партнерство – собственность группы.

3) Кооператив: тоже, что партнерство, но с большим числом пайщиков.

4) Корпорация: основывается на акционерной собственности.

Юридическое лицо:

Им может быть организация, учреждение или фирма, выступающая в виде единого самостоятельного носителя прав и обязанностей.

Признаки юридического лица:

1) Независимость его существования от входящих в его состав отдельных лиц.

2) Наличие имущества.

3) Право приобретать, пользоваться и распоряжаться собственностью.

4) Право осуществлять от своего имени экономическую деятельность.

5) Самостоятельная имущественная ответственность.

6) Право выступать от своего имени в суде.

Физическое лицо:

Человек, участвующий в экономической деятельности в качестве ее полноправного субъекта. Он действует от своего имени и не нуждается в создании и регистрации фирмы, необходим только статус ИП. Для этого необходимо обладать гражданской дееспособностью, которая в РФ наступает в 18 лет.

3.14. Трудовые отношения:

Если человек не изготавливает материальные блага, то он может продать на рынке в качестве товара свою способность трудиться, т.е. рабочую силу. Для этого существует рынок труда.

Рабочая сила – это физические и умственные возможности, а так же навыки, позволяющие человеку выполнять определенные виды работ, обеспечивая при этом необходимый уровень развития труда и качества изготовления продукции.

Процессы, происходящие на рынке труда, регулируются законом спроса и предложения. Таким образом на рынке труда имеется предложение спрос и цена, т.е. зарплата.

3.15. Формирование и распределение доходов различных групп населения:

Производители – люди, производящие товары и услуги, а потребители – люди, удовлетворяющие свои потребности в товарах и услугах.

Что будут приобретать потребители, зависит от уровня доходов, как:

зарплата от профессиональной деятельности;

богатства, которыми владеет человек.

Зарплата – выплата денежного вознаграждения, которое работодатель выплачивает работнику за выполнение определенного объема работ или исполнение служебных обязанностей в течении определенного времени.

Объем предложений рабочей силы на рынке определяется следующими факторами:

1) Удаленность рабочего места

2) Социальные льготы

3) Налоговая система

4) Заработная плата.

Минимальная цена рабочей силы определяется прожиточным минимумом (такой размер зарплаты, который дает человеку возможность выжить). Зарплата может выплачиваться работнику в следующих формах:

1) Повременная

2) Сдельная

3) Смешенная

Различают: - номинальная – определенная сумма денег

- реальная – сумма жизненных благ, которые можно купить при данном уровне цен.

Причины неравенства в распределении доходов:

1) Различные способности к труду

2) Различный уровень обучения и профессионального образования

3) Разная степень профессионального риска

4) Владение разными размерами собственности

5) Монополия на рынке

6) Состав семьи

7) Удача, связи, дискриминация.

Сдерживающие факторы производства:

Налоговая система

Социальные программы

Льготы выплат.

3.16. Прожиточный минимум. Семейный бюджет:

Основная потребительская единица в экономике – это семья, или домохозяйство.

Семья получает доходы и тратит их в виде потребительских расходов. Совокупность доходов и расходов составляет потребительский бюджет. Данные о семейном бюджете, особенно о расходах, характеризуют состояние дел в экономике страны. Составление семейного бюджета помогает людям использовать деньги наилучшем образом. Это означает, что каждый потребитель старается откладывать часть доходов как сбережение, которое так же именуется располагаемым доходом и играет двойную роль:

Будущие расходы на товары и услуги

Сбережения являются источником инвестиций.

Безработица:

Занятость – деятельность граждан трудоспособного возраста, не запрещенная законом и приносящая им заработок или доход.

К таковым относятся: - работники по найму;

лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой;

предприниматели.

Все остальные граждане трудоспособного возраста относятся к незанятым.

Цель национальной экономики – полная занятость, однако занятость, близкая к 100% оказывается неэффективной, т.к. такая экономика малоподвижна, консервативна и не способна быстро реагировать на изменение запросов покупателей на рынке. В рыночной экономике часть трудоспособных граждан всегда оказывается незанятой, в том числе безработными.

Виды безработицы:

1) Структурная (невозможность трудоустройства из-за различий в структуре спроса и предложения рабочей силы различной квалификации).

2) Фрикционная (невозможность для уволенного работника найти свободное место по своей специальности).

3) Застойная (в каком-либо регионе экономический кризис, единственный выход – смена места жительства).

4) Скрытая (люди работают неполный рабочий день, неполную рабочую неделю из-за невозможности иного трудоустройства).

Меры по снижению безработицы:

1) Забота государства о создании гибкой системы образования, системы переквалификации и переподготовки кадров.

2) Хорошо работающая информационная служба.

Современная экономика пришла к выводу, что полное искоренение безработицы невозможно и не нужно. Хорошо иметь естественный уровень безработицы, т.к. она нужна для поддержания необходимой конкуренции на рынке труда. Но если безработица превышает естественный уровень, она может стать причиной серьезного социального напряжения. Особенно сложна ситуация, когда безработица переплетается с инфляцией, что вызывает стагфляцию.

3.17. Открытая экономика:

См. рыночная экономика.

3.18. Закрытая экономика:

См. командно-административная экономика.

3.19. Рыночный механизм и государственное регулирование:

Рыночная система не может работать без вмешательства гос-ва. Оно берет на себя:

- организация денежного обращения в стране;

- несет ответственность за удовлетворение потребностей определенных категорий населения;

- несет ответственность за компенсацию и ликвидацию отрицательных последствий рыночной экономики;

- экономическая политика (совокупность государственных мер по воздействию на экономику для достижения определенных целей);

- обеспечение защиты прав производителей и потребителей (законы на право собственности, антимонопольная политика);

- расходы на оборону, содержание правоохранительных органов и дорог;

- затраты на некоторые виды страхования;

- осуществление контроля за состоянием окружающей среды и утилизацией доходов;

- субсидирование здравоохранения, образования, благотворительных программ;

- устанавливает МРОТ;

- обеспечение стратегических прорывов в области науки и технологии, инвестирование средств на проведение фундаментальных научных исследований.

Методы регулирования экономической жизни:

1) Правовые методы

2) Финансово-экономические методы.

Финансовая политика – политика гос-ва по урегулированию обращения денег. Она связана со стимулированием производства таким образом, чтобы оно не снижало своего уровня. Это достигается целевым финансированием, в случае необходимости гос-во прибегает к государственным займам, в том числе и иностранным.

Государство осуществляет следующие функции:

1) Экономическая (управление государственным сектором в экономике)

2) Социальная (отслеживание за чрезмерным расслоением населения)

3) Поддержание качества окружающей среды

4) Контрольная функция (формирование различных денежных фондов и резервов).

3.20. Государственный бюджет:

Это централизованный денежный фонд, находящийся в распоряжении правительства. Его структура определяется государственным устройством:

1) В унитарном государстве: существуют центральный и местные бюджеты.

2) В федеративном государстве (на примере РФ): существует федеральный правительственный бюджет, региональные бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты городов, районов и пр.

Обычно бюджет государства составляется на финансовый год. Доходная часть бюджета формируется за счет налогов.

3.21. Налоговая политика:

Налоги бывают прямые и косвенные. Прямые взимаются государством с доходов и имущества налогоплательщика. Косвенные устанавливаются в виде надбавок к цене товаров и услуг, к ним относятся акцизы, которыми облагаются товары массового производства, таможенные пошлины и пр.

В РФ взимаются федеральные налоги: НДС, акцизы, налог на прибыль банков, налог на прибыль от страховой деятельности, биржевой деятельности, операции с ценными бумагами, таможенные пошлины, прибыль предприятий, имущество предприятий, налоги субъектов РФ, лесной налог, плата за воду.

Местные налоги: налог на имущество различных физических лиц, земельный налог, регистрационный сбор, сборы за право торговли, налог на рекламу, местный единый налог.

Расходная часть бюджета показывает на какие цели направляются средства:

1) Содержание государственного аппарата и армии

2) Субсидии, дотации, льготные кредиты в экономику

3) Содержание бюджетных организаций

4) Инвестиции в производственную и социальную инфраструктуру

5) Государственное потребление.

Государственный долг:

Часто государственные расходы превышают доходы, возникает бюджетный дефицит, который покрывается внешними и внутренними займами и денежной эмиссией, что ведет к неконтролируемой инфляции.

Государство обязано выполнять социальные задачи при любом состоянии бюджета. Для этого создаются внебюджетные фонды, средства которых планируются отдельно и не включаются в бюджет государства (пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование, фонд занятости населения). Средства этих фондов формируются за счет целевых отчислений, а расходы определяются законодательством.

3.21. Денежно-кредитная политика:

Предпринимательская деятельность охватывает и денежную сферу, в результате формируется денежный или ссудный капитал и система его обеспечивающая.

Кредит – заем в денежной или товарной форме на условиях возвратности, срочности и платности.

Существует две основные формы кредита: коммерческий и банковский. При коммерческом кредите предприниматели кредитуют друг друга при покупке и продаже товаров. Инструментом является вексель – долговое обязательство заемщика уплатить определенную сумму денег и процент в указанный срок.

Банковский кредит:

1) Потребительский (продажа товара с отсрочкой платежа)

2) Сельскохозяйственный

3) Ипотечный

4) Государственный кредит (заемщиком или кредитором выступает государство по отношению к гражданам и юридическим лицам)

5) Международный кредит.

Существует две основные разновидности банков, образующих двухуровневую систему:

Первый уровень: ЦБ, выполняющий функцию регулирования денежной и кредитной системы через выпуск банкнот в соответствии с потребностями национальной экономики.

Второй уровень: коммерческие банки.

Государство использует ЦБ не только для осуществления денежно-кредитной, но и монетарной политики (меры, проводимые правительством в области денежного обращения и кредита, направленные на обеспечение устойчивого финансирования экономики). Цель монетарной политики в обеспечении наибольшей занятости и отсутствии инфляции. ЦБ продает государственные ценные бумаги, а также он осуществляет контроль за ставкой процента (депозита) в экономике через установление ставки рефинансирования (процентная ставка, по которой ЦБ продает кредиты коммерческим банкам, а они их продают своим клиентам. Резервы коммерческих банков хранятся в ЦБ.

Главная функция коммерческих банков в кредитовании промышленности, сельского хозяйства, торговли и пр. Кроме этого они занимаются приемом депозитов, а так же покупкой-продажей ценных бумаг и валюты.

Коммерческие банки подразделяются на виды:

1) Инвестиционные (финансирование и долгосрочное кредитование)

2) Ипотечные

3) Инновационные (кредитование нововведений и внедрений научно-технических достижений)

4) Сбербанки (привлекают и хранят свободные денежные средства населения).

Одна из важнейших функций – кредитование, как предоставление возможности лицам или организациям, нуждающимся в денежных средствах, осуществлять свои расходы за счет банка при условии гарантированного возвращения банку израсходованных сумм и внесения платы за пользование банковскими средствами.

Принципы кредитования:

1) Срочность

2) Платность

3) Возвратность

4) Гарантированность.

3.22. Мировая экономика:

Это торговые, финансовые и другие отношения между правительствами и экономическими субъектами национальных экономик.

Существует мировой рынок – совокупность рыночных отношений между странами на основе международного разделения труда (МРТ).

МРТ – это специализация различных стран в производстве отдельных видов продукции, не производимых в других странах.

Развитие МРТ приводит к перерастанию мирового рынка в мировое хозяйство, которое представляет собой взаимосвязанное единство стран, различных по степени развития.

Для России основой внешнеэкономической деятельности должно стать развитие экспорта. Пока его основой остается топливно-энергетическое сырье, химические продукты, металлы и древесина. Исключение составляют аэрокосмическая и оборонная промышленности, энергетическое машиностроение.

Для успешной конкуренции с крупными иностранными корпорациями необходимо образование финансово-промышленных групп и поддержка со стороны правительства. Россия импортирует технологическое оборудование, продовольственные и промышленные товары, лекарства и т.п.

Формы международных экономических отношений:

1) Торговля товарами и услугами

2) Движение капиталов из зарубежных инвестиций

3) Миграция труда

4) Межотраслевая кооперация производства

5) Обмен в области науки и техники

6) Валютно-кредитные отношения.

Структура международных отношений (экспорт и импорт):

Основной показатель внешнеэкономических связей – экспортная квота (отношение стоимости экспорта к стоимости ВВП и объему экспорта на душу населения данной страны).

Объекты международной торговли:

Промышленные товары

Машины

Оборудование

Торговля лицензиями и ноу-хау.

Международная торговля выгодна, т.к. благодаря импортеру расширяется выбор товаров и услуг, которые не производятся в стране, и снижаются цены.

Движение капиталов:

Для этой цели необходим валютный курс (цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единицы другой страны). Движение осуществляется в трех формах: 1) Прямые частные инвестиции

2) Государственные займы

3) Кредиты международных финансовых организаций.

При инвестировании учитываются следующие характеристики местного рынка:

1) Доступность

2) Качество рабочей силы

3) Валютный риск

4) Возможность репатриации капитала

5) Защита интеллектуальной собственности

6) Торговая политика

7) Государственное регулирование

8) Налогообложение

9) Политическая стабильность

10) Инфраструктура

и пр.

Для привлечения инвестиций в отсталые регионы создаются территории с льготным режимом хозяйствования.

Миграция труда:

Это добровольное перемещение людей за пределы страны с целью осуществления ими оплаченной трудовой деятельности. Существует внерыночная миграция труда, связанная с социальными конфликтами, проблемами перенаселенности, политической нестабильностью.

Проблемы мирового хозяйства:

1) Глобализация – растущая взаимозависимость национальных финансовых рынков.

2) Превращение мировой экономики в целостный организм. Изменяется положение национальных экономик, они испытывают влияние из вне. На смену экономической зависимости бедных стран от богатых приходит обратная зависимость, т.к. бедные для них – рынок сбыта.

3) Внешняя задолженность стран третьего мира. Их долг составляет почти 2 триллиона долларов.

4) Критической проблемой является способность мировых финансовых рынков обеспечивать огромные потребности в капитале стран Восточной Европы и бывших республик СССР.

России для модернизации требуется 150 миллиардов долларов, а на ближайшие 15 лет эта потребность составляет 800 – 2 500 миллиардов долларов. Сложность вхождения России в мировое хозяйство в том, что сохраняется спрос на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, что оттесняет РФ на уровень оттесняющихся стран. РФ вошла в МФС в качестве заемщика. На современном этапе в РФ идут прямые иностранные инвестиции.

3.23. Экономические реформы в России. Основные направления экономической политики правительства РФ:

Переход к рыночной модели был одобрен в октябре 1991 года. В январе 1992 года была проведена либерализация цен при сохранившейся монополизации производства и рынка, что привело к росту цен к концу 1992 года в 150 раз.

Правительство проводит жесткую монитористскую политику: задержка зарплаты, пособий и пр. Только к 1996 году удалось снизить инфляцию до 1% в месяц. Была проведена конфискация денежных сбережений людей, снижение жизненного уровня, социальная незащищенность населения. В итоге удалось насытить рынок потребительскими товарами, благодаря чему началось реформирование рыночного механизма ценообразования.

Относительная финансовая стабильность была достигнута за счет внешнего долга. Происходит отказ от системы централизованного планирования, сокращение дотаций промышленности и сельскому хозяйству привели к банкротствам и падению ВВП. Оставалась жесткая налоговая система. Происходит либерализация внешней торговли, что привело к затовариванию российского внутреннего рынка относительно дешевой и качественной продукцией. Это привело к еще большему усугублению кризиса отечественной промышленности. В тяжелом положении оказались наукоемкие отросли промышленности:

1) Машиностроение

2) Электронная промышленность

3) Электротехническая промышленность

4) Военная промышленность.

Сократилось производство сельскохозяйственной продукции, т.к. были сокращены государственные субсидии, произошли утечка рабочей силы и разрушение технической базы. Не была реализована программа по приватизации и разгосударствлению (процесс сужения государственного сектора в экономике, создание условий для развития иных, негосударственных форм собственности в экономике).

Формы приватизации:

1) Бесплатная раздача гражданам части государственной собственности

2) Аренда с последующим выкупом

3) Преобразование государственных предприятий в АО

4) Выкуп предприятия на конкурсной основе

В 1992 – 1993 годах всем гражданам РФ раздали ваучеры. Приватизация была малоуспешной, т.к. их скупали директора предприятий, номенклатурные работники, дельцы теневого бизнеса и т.п.

С середины 90-ых годов начинается фактический передел собственности. Так с аукционов по заниженным ценам продавались государственные пакеты акций промышленных предприятий. Цель приватизации – создание широкого слоя частной собственности, достигнута не была, а возникла олигархия.

Кредитно-денежная политика:

С 1992 года государство перестало искусственно поддерживать обменный курс рубля к другим валютам, из-за чего произошел его обвал. В 1995 году государство ввело «валютный коридор», поддерживаемый ЦБ РФ.

Положительные итоги реформ:

1) Насыщение потребительского рынка товарами

2) Создание рыночной инфраструктуры

3) Возникновение частного сектора экономики

4) Либерализация ценообразования и внешней торговли

5) Относительная стабилизация финансовой ситуации и курса рубля

6) Процесс разработки правовой базы.

Отрицательные итоги реформ:

1) Не удалось остановить спад промышленности и сельского хозяйства.

2) Не увеличились иностранные инвестиции

3) Несовершенство системы налогообложения

4) Гигантский разрыв между очень богатыми и очень бедными

5) Доходы 1/3 населения ниже прожиточного минимума

6) Рост безработицы.

В августе 1998 года – экономический кризис. Правительство было вынуждено пойти на девальвацию национальной валюты, в следствии чего происходит удар по банковской системе, над страной нависла угроза национального дефолта (невыполнение обязательств). РФ оказалась не в состоянии выплачивать долги, а международные организации отказались предоставлять новые кредиты.

В 2000 году произошел резкий скачек цен на энергоносители, давший возможность пополнить бюджет дополнительными доходами, были решены насущные социальные проблемы. В 2000 году ВВП вырос на 7%, промышленность – на 10%, а валютные резервы выросли до 30 миллиардов долларов.

Такая тенденция сохранялась в 2001 – 2002 годах. Было введено новое налоговое законодательство с единой для всех ставкой подоходного налога в 13% и единым социальным налогом.

Критическая ситуация продолжает существовать в естественных монополиях: РАО ЕЭС, ГазПром, АО РЖД, заключающаяся в износе оборудования. Сохраняется неопределенность экономического положения РФ, что связано с конъюнктурой мировых цен и внутренним экономическим положением.

4. Политическая сфера:

4.1. Власть, ее происхождение и виды:

Власть – влияние, способность властвующего желательным для него способом воздействовать на подчиненных.

Власть – авторитет, добровольное согласие подвластного подчиняться приказам властвующего.

Власть – принуждение, давление властвующих на подвластных с помощью силы.

Власть – могущество, способность использовать все виды влияния для воздействия на поведение других.

Существует два метода логических подходов к трактовке происхождения политической власти:

1) Власть дана отдельному человеку, или целому народу Богом, либо природой.

2) Власть – двустороннее взаимодействие объекта и субъекта.

Немецкий ученый Макс Вебер обосновал теорию социального господства, рассмотрев его идеальные типы:

1) Традиционное господство (монархия)

2) Рационально-легальное господство (демократия)

3) Харизматическое господство (Ленин, Сталин, Гитлер и пр.)

Политическая власть может рассматриваться как функция политической системы. Власть – способность и умение реализовывать функцию общественного управления.

Виды власти:

1) Экономическая:

Осуществляет контроль над экономическими ресурсами, регулирует собственность на различного рода материальные ценности.

2) Социальная:

Осуществляет контроль над распределением статусов, льгот и привелегий.

3) Принудительная:

Осуществляет контроль над людьми с помощью применения и угрозы применения физической силы.

4) Культурно-информационная:

Осуществляет контроль над людьми с помощью информации и СМИ, манипулирование сознанием и поведением людей вопреки их интересам.

Принципы устойчивости политической власти:

1) Лигетивность: признание власти меньшинства над большинством.

2) Результативность: степень выполнения властью тех функций, которые на нее возложены.

4.2. Политика. Политическая система:

Политика (греч.) – все, что связано с делами города.

Политика – деятельность по организации внутренней и международной жизни государства.

Политические отношения включают в себя политические: - инструменты;

учреждения;

процессы;

сознание.

Политические институты:

1) Властные (монархические, республиканские, диктаторские)

2) Процедурные (выборы и назначения)

3) Представительские (формы прямого и опосредованного волеизъявления).

Политические учреждения:

Органы управления (все на международном, государственном и местном уровнях, конституционный суд, СМИ, общественные организации и ассоциации).

Политические процессы:

Отношения между государственными учреждениями, партиями, общественными организациями, лидерами и группами поддержки, между обществом, государством и индивидом. Проявляются они в согласьях и конфликтах.

Политическое сознание:

Содержит программные цели, идеологические установки субъекта политических отношений, ценности и идеалы.

В сфере политики мы имеем дело с коллективными общественными субъектами, которые делятся на первичные (народы, социальные группы, классы) и вторичные (политические партии, союзы, движения, реализующие волю первичных субъектов политики).

Функции современной политики:

1) Выражение интересов всех групп и слоев общества

2) Объединение различных слоев населения, поддержание целостности общественной системы, стабильности и порядка

3) Управление и руководство общественными процессами, обеспечение цивилизованного диалога граждан и государства

4) Политическая социализация личности

Политика делится на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя политика:

Деятельность государства на международной арене, установление дипломатических отношений, партнерство с партиями и движениями, ведение воин, участие в различных международных организациях (ОБСЕ, НАТО, ООН и пр.).

Внутренняя политика:

Совокупность экономических, культурных, социальных мероприятий, функции контроля, управления, прогнозирования в обществе.

Предназначение политической системы в выполнении двух главных функций:

1) Распределять ценности в обществе

2) Побуждать большинство членов общества принять это распределение как обязательное в течении длительного времени.

Политика – система государственных институтов.

1) Государство (президент, парламент, суд, органы безопасности, МИД, вооруженные силы, финансы, социальное обеспечение)

2) Политические организации, партии, и общественные движения

3) Система ценностей, мнений, установок (общественное мнение)

Взаимодействие политической системы с другими сферами человеческой жизни:

1) Взаимодействие экономики и политики

2) Соотношение права и политики, подчинение закону – одно из условий политической стабильности

3) Соотношение морали и политики (в политике можно говорить о принципах политической этики, как о идее гражданского мира, соблюдение прав человека, парламентская этика, этика переговорного процесса и пр.)

4.3. Государство (признаки, функции, формы):

Государство – центральный институт политической системы.

Понятие «государство» используется в двух значениях:

1) Гос-во – организатор политической жизни общества

2) Гос-во – политическая организация общества, система публичной власти, воплощающая право и силу.

Признаки:

1) Отделение публичной власти от общества, ее несовпадение организацией всего населения, появление слоя профессиональных управленцев

2) Территория, ограниченная четко-определенной границей.

3) Суверенитет, т.е. наличие верховной власти государственных органов на данной территории.

4) Монополия на легальное применение силы и физическое принуждение.

5) Право взимания налогов и сборов с населения

6) Обязательность гражданства

7) Претензия на представительство общества как целого и на защиту общих интересов и общего блага.

Функции государства:

1) Политическая

2) Экономическая

3) Социальная

4) Идеологическая

В соответствии с функциями гос-ва создается структура органов управления. К ним относятся:

1) Представительные

2) Исполнительно-распорядительные

3) Судебные

4) Охраны общественного порядка

5) Национальной безопасности

6) Надзорно-контрольные.

Структура органов управления:

Государственный аппарат – совокупность органов, учреждений, организаций, осуществляющих в обществе государственную власть. Основную роль в нем играют должностные лица. Государственный аппарат состоит из государственных органов, как учреждений, создаваемых для осуществления определенного вида государственной деятельности. Они обладают определенными признаками:

а) Действуют от имени государства

б) Имеют право издавать определенные государственные акты и осуществлять контроль за их исполнением

в) Выполняют четко определенные виды государственной деятельности

г) Имеют ресурсы для осуществления намеченных функций

4.4. Структура государственного аппарата в соответствии с ветвями государственной власти в демократических странах:

Принципы разделения властей.

4.5. Законодательная власть:

Осуществляется представительными органами власти. В РФ – это федеральное собрание, в США – конгресс.

Современный парламент – это высший орган народного представительства, выражающий суверенную волю народа, призванный регулировать общественные отношения путем принятия законов. Парламент состоит из депутатов, считающихся представителями народа, но не обязанных выполнять наказы жителей своего округа. Депутаты не могут быть досрочно отозваны избирателями. Во многих странах члены парламента обладают депутатским иммунитетом, т.е. они не могут быть подвергнуты полицейскому аресту, против них не может быть возбуждено уголовное дело без согласия палаты, членом которой он является.

Парламент формирует или принимает участие в формировании высших органов государства. В РФ Государственная Дума дает согласие Президенту РФ на назначение председателя правительства. Парламент ратифицирует международные договоры, заключенные правительство, объявляет амнистию, принимает бюджет, осуществляет контроль за деятельностью исполнительной власти.

4.6. Исполнительная власть и ее функции:

Исполнение принятых законов, распорядительная деятельность.

Во главе исполнительной власти стоит глава государства, как конституционный орган и должностное лицо государства. Он представляет гос-во и вовне и внутри его. Глава гос-ва – символ государственности, наравне с флагом, гербом и гимном.

В некоторых странах глава государства рассматривается как непосредственная часть парламента (Великобритания, Индия). В других гос-вах глава гос-ва – глава исполнительной власти (США, Египет). В отдельных странах он не может входить в состав какой-либо ветви власти (Германия). Глав гос-ва – национальный символ (Япония). Глава гос-ва – единоличный правитель (Саудовская Аравия). Глава государства бывает единоличным и коллегиальным.

Правительство:

Состоит из министров и осуществляет административно распорядительную деятельность. Под его руководством находятся государственные учреждения, ВС, финансы, международные дела.

4.7. Судебные органы:

Осуществляют правосудие, а органы прокуратуры осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов органами государства, должностными лицами и гражданами.

4.8. Формы государства:

Существуют две формы правления: монархия и республика. В монархиях формальным источником власти является одно лицо, получающее свой пост по наследству. Виды монархического правления: абсолютная и конституционная. Последняя бывает дуалистической и парламентской (правительство формируется парламентским большинством и подотчетно не монарху, а парламенту).

Республика:

Источник власти – народное большинство. Высшие органы власти избираются гражданами. Виды:

1) Президентская:

Президент – глава гос-ва и правительства, которое ответственно перед президентом и не ответственно перед парламентом. Президент имеет право издавать указы, имеющие силу закона.

2) Полупрезидентская (парламентско-президентская):

Президент – глава гос-ва, но разделяет высшую исполнительную власть с главой правительства. Правительство ответственно перед парламентом и частично перед президентом. Президент не ответственен за действия правительства, он имеет право издавать указы только с санкции правительства.

3) Парламентская:

Президент – глава гос-ва, а исполнительная власть принадлежит главе правительства. Правительство ответственно перед парламентом. Президент имеет право издавать распоряжения, согласованные с правительством.

4.9. Формы национально-государственного устройства:

1) Унитарное государство:

Единая, политически однородная организация, состоящая из административно-территориальных единиц, не обладающих собственной государственностью. Для него характерна единая система гражданства, права, государственного аппарата, суда, налогообложения, мононациональное население. Унитарное гос-во бывает:

а) централизованным (Великобритания, Швеция, Дания), могут предоставлять широкую самостоятельность местным низовым органам управления;

б) децентрализованные (Франция, Испания, Италия), крупные регионы пользуются широкой автономией.

2) Федерация:

Устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах распределенной между ними и центром компетенции, имеющих собственные законодательные, исполнительные и судебные органы, конституцию, а часто и право на двойное гражданство. На федеративном уровне создается двухпалатный парламент, верхняя палата выражает интересы субъектов федерации, а нижняя – страны в целом.

3) Конфедерация:

Постоянный союз самостоятельных государств для осуществления совместных конкретных целей. Ее члены полностью сохраняют государственный суверенитет и передают в компетенцию союза решение ограниченного числа вопросов.

4.10. Избирательные системы:

Выборы – процедура формирования государственных органов и наделения полномочиями должностных лиц путем голосования.

Политический режим является демократическим, если он обеспечивает реализацию ряда условий:

1) Все взрослое население должно иметь право участвовать в голосовании за кандидатов в государственные органы.

2) Выборы должны проводиться регулярно.

3) Ни какую существующую группу взрослого населения нельзя лишить права формировать партии и выставлять кандидатов на выборах.

4) Все места в законодательной палате должны быть заняты в результате конкуренции.

5) Компании должны проводиться честно и справедливо.

6) Голоса должны подаваться свободно и тайно и обнародоваться честно.

Функции выборов:

1) Выборы лигитируют власть.

2) Служат барометром политической жизни.

3) Являются средством отбора политических руководителей.

4) На современном этапе появляется апсонтизм, т.е. неучастие в выборах.

Совокупность установленных критериев и процедур, с помощью которых определяются результаты голосования, называются избирательной системой. Он бываем мажоритарной и пропорциональной.

Мажоритарная: избранными считаются те кандидаты, которые получили большинство голосов, которое делятся на относительное большинство (избирается тот кандидат, который получил наибольшее число голосов, и партия, получившая большинство мест в парламенте, может сформировать устойчивое правительство) и абсолютное большинство (для избрания необходимо более 50% голосов. Их число может быть: а) от общего числа зарегистрированных избирателей;

б) от общего числа поданных голосов;

в) от общего числа поданных действительных голосов).

Пропорциональная: каждая политическая партия, избирательное объединение получает в парламенте число мандатов, пропорциональное числу поданных за нее голосов избирателей.

В ряде стран применяются смешанные избирательные системы.

4.11. Политическая идеология:

Политическое сознание – система теоретических и обыденных знаний, оценок, настроений, по средствам которых происходит осознание сферы политики социальными субъектами.

Политическое сознание образует несколько уровней:

1) Государственное сознание (выработка законопроектов, программ, обоснование существующего политического режима).

2) Теоретическое сознание (разработка политических концепций, идей).

3) Обыденное сознание (участие в политическом процессе)

4) Идеология (выражается в виде политических теорий, концепций, принципов и лозунгов).

Этапы развития идеологии:

1) XVII – XVIII века: идеи борьбы против феодально-религиозной идеологии.

2) XIX – начало XX века: либеральные и коммунистические идеи.

3) ХХ век: обоснование несостоятельности коммунистических идей и поиски новых идеологических обоснований современного общества.

Идеология выражается в виде политических теорий и концепций, политических идей и идеалов, принципов и лозунгов.

Феномен идеологии проявляется на трех уровнях:

1) Теоретико-концептуальный (формирование основных положений, раскрывающих интересы и идеалы социальной группы нации и государства).

2) Программно-аналитические (разработка программ, манифестов и лозунгов)

3) Актуализированный (степень освоения гражданами целей и принципов идеологии, форма их политического участия).

Идеология оформлена в политических партиях, движениях, союзах и выполняет ряд функций:

1) Образовательно-воспитательная

2) Интегрирующая (сплочение общества на базе общегосударственных , патриотических или групповых ценностей)

3) Пропагандистская (создание позитивного образа проводимой политической линии).

Идеологические направления:

1) Либерализм (учение, провозглашающее свободу личности и других гражданских и политических прав индивида и ограничение сфер деятельности государства).

Первыми либеральным документом была Декларация Независимости США 1776 года и Декларация Прав Человека и Гражданина 1789 года во Франции (человек рождается свободным и равным в правах с другими, право на собственность и пр.)

Идеалом либерализма является индивидуализм, «человек сам, лучше любого правительства знает, что ему нужно». Частная собственность – гарант и мера свободы, господство принципов свободного рынка и свободной конкуренции, а государство играет роль «ночного сторожа».

На современном этапе существует неолиберализм – признание необходимости участия масс в политическом процессе. Неолибералы стояли у истоков идей всеобщего благоденствия, информационного общества и конвергенции.

Основные принципы либерализма:

а) Приверженность парламентскому строю

б) Негативное отношение к вмешательству государства в экономику

в) Необходимость разделения властей, политический плюрализм и верховенство закона.

г) Обеспечение политических прав и свобод граждан

д) Компромисс в решении важных политических проблем.

2) Консерватизм (сохранение и поддержание исторически-сложившихся форм государственной и общественной жизни):

Принципы:

а) Общество – система норм, обычаев, традиций и общественных институтов, уходящих корнями в историю

б) Ориентация на государственный авторитет

в) Пессимизм в оценке возможностей человеческой природы

г) Неверие в возможность социального равенства между людьми

д) Признание частной собственности в качестве гаранта личной свободы и социального порядка

3) Социал-реформизм (социально-политическое учение, ориентированное на эволюционное развитие, демократический социализм и его достижение путем постепенных реформ):

Принципы:

а) Отрицание всякой диктатуры как формы политического режима

б) Приверженность принципу демократического парламентаризма

в) Политический плюрализм и консенсус при решении важнейших проблем

г) Приоритет мирных демократических средств в достижении поставленных целей

д) Государственное регулирование экономики и развития рыночных механизмов

е) Социальная замкнутость трудящихся

ж) Мирное сосуществование различных государств.

4.12. Политические режимы:

Это совокупность средств и методов, с помощью которых господствующие элиты осуществляют экономическую, политическую и идеологическую власть в стране.

1) Тоталитаризм – политическая система, опирающаяся на тщательно разработанную идеологию, которой пронизаны все сферы жизни общества. Существует единственная массовая партия, членство в которой открыто для небольшой части населения, партия обладает олигархической структурой, переплетенной с государственной бюрократией. Управление осуществляется по средствам террора, управляемого партией и тайной полицией. СМИ находятся под жестким контролем властей. Партия и правительство контролируют также и экономическую жизнь.

Разновидности:

а) Фашизм

б) Национал-социализм

в) Коммунизм

2) Авторитаризм – неограниченная власть одного человека или группы лиц, не допускающих аппозиции , но предоставляющих автономию личности во вне политической деятельности.

Черты:

а) Неограниченность власти

б) Опора на силу

в) Режим не прибегает к массовым политическим репрессиям

г) Не преследуется инакомыслие

д) Политическая элита назначается сверху

е) Полномочия местных органов власти минимальны

ж) Население превращается в объект политических манипуляций

з) Поощряются расовые националистические предрассудки

и) Пропагандируется образ врага.

Режимы могут существовать в форме монархий, деспотических диктатур и военных хунд.

3) Демократия:

а) Классическая демократия

б) Либеральная демократия:

Предполагает эффективное участие граждан в управлении, равенство граждан по отношению к принятию решений, возможность получать достоверную политическую информацию, наличие механизмов контроля граждан над политической повесткой дня. Государственные руководители избираются на свободных выборах, власть осуществляет большинство через прямые или косвенные выборы. Режим предполагает учет интересов меньшинства, принцип конституционализма, гарантии в отношении основных свобод граждан.

4.13. Политическая партия:

Специализированная, организованно упорядоченная группа, объединяющая наиболее активных приверженцев тех или иных целей и служащая для завоевания и использования политической власти.

Политическая партия включает понятия:

Носитель идеологии

Организационная структура

Поддержка сторонников

Завоевание и использование власти.

Партии парламентского типа:

Формируются как кружки и клубы единомышленников, их цель – завоевание большинства в парламенте. Формирование целей государственной политики, как итог.

Партии внешнего происхождения:

Обладают большей централизацией, их члены связаны не только общностью политических целей, но и идеологическим родством. Первичные организации:

1) Партком (по территориальному признаку, имеет постоянный состав активистов). Такие партии еще называются кадровыми, их сила состоит в выборе престижного кандидата, в умении создать имидж, в искусстве применения государственных технологий, в возможности найти финансовые средства.

2) Секции (открыты для новых членов, живут за счет первичных взносов, строят работу по территориальному принципу). Благополучие партии пропорционально численности. Такие партии называются массовыми.

На современном этапе появились универсальные партии, как объединение избирателей разной классовой, социальной, экономической принадлежности для завоевания большинства голосов в ходе конкретных выборов.

Политические партии решают ряд задач:

1) Выражают интересы социальных групп

2) Проводят в жизнь политические решения

3) Определение коллективных целей, задач для всего общества

4) Создают политические элиты

5) Выступают в качестве референтных групп (группа, на которые индивид ориентирует свои политические предпочтения)

Множество партий образуют единую систему. Наличие 5 и более партий создает ситуацию «крайней многопартийности», что опасно для стабильного политического режима.

4.14. Общественные движения:

От политических партий отличаются тем, что не ставят задачи завоевания политической власти, а стремятся изменить поведение органов власти. Так, экологическое движение «Гринпис» (существует с 1971 года) ориентируется на экологические программы, участвуя в избирательных компаниях, работе органов власти). Существуют также антивоенное и пр. движения.

Некоторые объединения ставятся вне закона, запрещаются и преследуются. В РФ запрещены объединения, действия которых направлены на изменение основ конституционного строя, нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

4.15. Основные черты гражданского общества:

Аристотель считал, что все области человеческой деятельности политизированы. Гражданин – это тот человек, который участвует в суде и народном собрании. Следовательно, гражданское общество – это совокупность граждан и государства.

Джон Локк называет основы гражданского общества, говоря, что в его основе лежит уважение закона, прав собственности и личных свобод.

Монтескье: гражданское общество – ступень человеческой истории, пришедшая на смену естественному состоянию. Гражданское общество – общество вражды друг с другом, оно трансформируется в государство, а государство – это орган насилия для предотвращения вражды.

Гегель: гражданское общество может существовать при условии существования множества сословий, опираясь на разнородные, групповые и индивидуальные интересы.

Мыслители ХХ века рассматривают гражданское общество, как наиболее приемлемый тип социальной организации.

Существует две точки зрения на природу гражданского общества:

1) Гражданское общество – совокупность неполитических отношений организаций, движений и пр.

2) Гражданское общество – определенная стадия зрелости политических и социальных сфер общества.

Современное гражданское общество выполняет следующие функции:

1) Обеспечивает свободное развитие личности на экономической основе разнообразных форм собственности, возможности для каждого человека выбирать сферу хозяйственной деятельности.

2) Обязательное регулирование взаимоотношений частных лиц, групп и организаций по средствам гражданского права, что позволяет преодолевать возможные конфликты и вырабатывать общую политику в интересах всего общества.

3) Постоянная защита интересов каждого человека, его прав и свобод.

4) Взаимодействие государства и гражданского общества.

5) Осуществление самоуправления во всех сферах общественной жизни.

4.16. Политический плюрализм:

Теория гражданского общество дополнена теорией политического плюрализма.

Плюрализм – множественность.

Политический плюрализм – один из принципов политического устройства общества, по которому политическая жизнь должна представлять собой сосуществование множества различных взаимосвязанных и одновременно автономных политических групп, партий, организаций.

Каждый гражданин может придерживаться любых взглядов, заниматься их пропагандой, но он должен уважать такое же других и терпеливо относиться к любым проявлениям многомыслия.

Плюрализм базируется на признании противоречий, источниках социального и политического развития. Он утверждает неизбежность политических конфликтов, аппозиции, конкуренции политических сил. Отвергает любую монополию на власть, любые тоталитарные и авторитарные режимы. Властные структуры должны избираться народом. Предполагается принцип разделения властей. Государство воспринимается не как аппарат общественного принуждения, в котором исчезла бы и индивидуальность, а как общество свободных личностей, объединяющихся на солидарной основе.

4.17. Местное самоуправление:

Конституция РФ гарантирует гражданам право на местное самоуправление. Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти.

Основные системы местного самоуправления сложились в Европе к XIX веку.

Система МСУ:

1) Английская:

Муниципалитеты самостоятельно осуществляют власть в пределах своих полномочий, представители центра исключаются.

2) Французская:

Допускается контроль центральной властью через специально назначаемых представителей.

3) Германская:

Органы МСУ действуют по поручению государства.

В 1990 году принята европейская хартия, в которой определено значение органов МСУ. МСУ – реализуемое на практике право населения самостоятельно решать вопросы местного значения путем референдума, или путем выборов.

МСУ решает следующие вопросы:

1) Владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью

2) Формирование и использование местного бюджета

3) Установление местных налогов и сборов

4) Содержание и развитие учреждений муниципального образования и здравоохранения.

5) Благоустройство территории

6) Социальная поддержка.

Для решения этих задач создаются органы МСУ. В РФ они именуются муниципальными образованьями, в С–Пб их 111. Создаются также представительные органы МСУ. Существуют административные органы, занимающиеся вопросом обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан. Возглавляет их глава муниципального образования.

4.18. Правовое государство:

Это государство, ограниченное в своих действиях правом. В правовом государстве функционирует режим конституционного правления, развитая и непротиворечивая правовая система, эффективный социальный контроль политики и власти в целом.

Признаки:

1) Верховенство закона

2) Гарантия прав и свобод граждан

3) Равенство всех граждан перед законом

4) Принцип разделения властей

5) Независимый суд

6) Приоритет международного права.

Современному государству свойственно сочетание правового и социального начала. Правовое государство не должно вмешиваться в вопросы распределения общественного богатства, а социальное государство призвано заниматься именно этими вопросами.

4.19. Политическая жизнь современной России:

Россия – федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Высшей ценностью признается человек, его права и свободы защищаются государством. Источник власти – многонациональный народ, который непосредственно осуществляет власть во время выборов и референдумов, и опосредованно, через органы муниципальной и федеральной власти.

Намечаются тенденции модернизации политической жизни: разработана концепция национальной безопасности государства.

К национальным внутренним интересам России относятся:

1) Сохранение стабильности конституционного строя и институтов государственной власти.

2) Обеспечение гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, единства правового пространства.

3) Завершение процесса становления демократического общества.

4) Нейтрализация причин и условий, способствующих возникновению политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий.

К национальным интересам в международной сфере относятся:

1) Обеспечение суверенитета.

2) Упрочнение позиций России как великой державы.

3) Развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами.

4) Соблюдение прав и свобод человека.

5) Недопустимость двойных стандартов.

К национальным интересам в военной сфере:

1) Защита независимости РФ, ее государственной и территориальной целостности.

2) Предотвращение военной агрессии против РФ и ее союзников.

3) Обеспечение условий для мирного демократического развития внутриполитической жизни.

Восстановление вертикали государственной власти:

На территории РФ создано 7 федеральных округов, работу которых возглавляют полномочные представители президента. Их задачи:

1) Организация на территории работы по реализации основных направлений внутренней и внешней политики государства, определенной президентом.

2) Организация контроля за исполнением на местах решений федеральных органов власти.

3) Обеспечение кадровой политики, определенной президентом.

4) Информирование президента об обеспечении национальной безопасности.

Изменен порядок формирования Совета Федерации:

Один член совета федерации выбирается представительным органом территориальной власти, а другой назначается главой исполнительной территориальной власти.

Реформирована партийная система:

Партия должна иметь региональные представительства более, чем в 50% субъектов РФ и насчитывать не менее 10 000 человек.

Разработана концепция внешней политики. Цели внешнеполитического курса:

1) Обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе.

2) Воздействие на общественные процессы в целях формирования стабильного и справедливого демократического миропорядка.

3) Формирование пояса добрососедства.

4) Устранение и предотвращение очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к России регионах.

5) Всесторонняя защита прав и интересов российских граждан за рубежом.

6) Содействие позитивному восприятию РФ в мире, популяризация русского языка и культуры народов России в других государствах.

4.20. Политическая культура:

Система исторически сложившихся относительно устойчивых убеждений, представлений, моделей поведения, проявляющихся в деятельности субъектов политического процесса.

Политическая культура (ПК) выполняет ряд функций в обществе:

1) Воспроизводство определенной системы общественных отношений.

2) Обеспечение исторической преемственности и непрерывности политического процесса.

3) Интеграционная функция (Объединение различных слоев населения).

4) Информационно-нормативная

Типы ПК:

1) Патриархальный (полное отсутствие у граждан интереса к политической жизни и государству)

2) Подданнический (сильная ориентация граждан на политическую систему государства, слабая степень личного участия в делах общества).

3) Активистский (стремление граждан играть существенную роль в политических делах, их компетентность в делах государства).

5. Правовая сфера:

5.1. Право в системе социальных норм:

«Право» в современной науке используется в нескольких значениях:

1) Право, как социально-правовые притязания людей (естественное право).

2) Право – официально признанные возможности, которыми располагает человек (субъективное право).

3) Право – система юридических норм (объективное право).

4) Право – правовая система.

Признаки права:

1) Нормативность – формирование типичного правила поведения

2) Формальная определенность – официальное закрепление

3) Проявление воли и сознания людей

4) Обеспеченность возможностью государственного принуждения

5) Системность.

Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия разнообразных факторов. Например, природных и социальных, возникших в процессе культурного развития. Это и есть социальные нормы.

Признаки социальных норм:

1) Не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени

2) Возникают связи с сознательной деятельностью людей

3) Направлены на регулирование общественных отношений

4) Содержание соответствует типу культуры и характеру социальной организации общества.

Социальные нормы можно классифицировать по: - сферам действия (экономические, политические и пр.)

- механизму регулирования (мораль, право, обычай, норма поведения)

Обычаи: