Навигация

Алхимия как часть средневековой культуры

4. Алхимия как часть средневековой культуры

Марселен Бертло был первым, кто широко взглянул на алхимию. Алхимия как переходная ступень между древним состоянием умов, порабощенных магией, и современной мыслью – абсолютно материалистической. Понимая алхимию все же как химию, Бертло считает, что химия не является исконной наукой, как геометрия или астрономия. Она (химия) образовалась из остатков предшествующей научной формации, полухимерической и полуматериалистической, основанной на медленно собранном сокровище практических открытий металлургии, медицины, промышленности и домашнего хозяйства. Речь идет об алхимии, претендовавшей одновременно обогатить своих адептов, научив их изготовлять золото и серебро, охранять их от болезней с помощью панацеи, наконец, доставить им совершенное счастье, соединив с душой мира и вселенским духом.

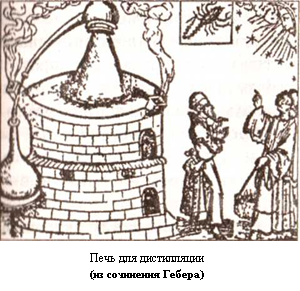

Следует обратить особое внимание на факт срединности алхимии: полухимера-полунаука. Двунаправленность этой половинчатости подчеркнута самим образом первых адептов. Алхимик в эпоху Эллинистического Египта – жрец, химик и врач одновременно. Всякого рода химические приемы, равно как и медицинские, исполнялись в сопровождении религиозных формул, молитв, заклятий, считавшихся существенными для успеха, как химических операций, так и лечения больных. Только жрецам предоставлялось совершать оба разряда церемоний – и практические, и магические. [9]

Необходимо еще раз напомнить, что алхимия – не соединение технической практики и магических действ, а неразложимый сплав, мировоззренческая слитность.

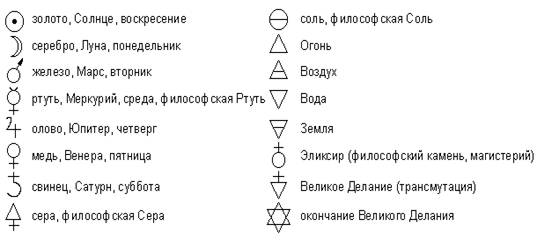

Если человек, ничего не знающий об алхимии, будет читать алхимический трактат, он, вероятно, неминуемо натолкнётся на туманные описания весьма странных опытов, которые вполне можно принять за ритуалы чёрной магии. Не говоря уже о кощунственном на первый взгляд изображении змеи, распятой на кресте. Мало кому придёт в голову, что змея олицетворяет «низкую материю на кресте духа», то есть утверждает отказ от материального мира в пользу мира духовного. Каждый алхимический символ многогранен, и обычно алхимический трактат складывается как бы из «осколков» этих граней.

Там, где алхимия осознает себя искусством, символическое мировидение выступает на первый план. Учение, касающееся невыразимого, считали алхимики, может быть преподано лишь с помощью соответствующих символов. Для алхимика истина лишь тогда истина, когда она отыскивается и подается в соответствующей его мышлению форме. Алхимический рецепт – и действие, и священнодействие сразу. Так, дракон, проглатывающий свой хвост, – один из главных алхимических символов. Это и библейский змей искуситель, подбивший первого человека вкусить от древа познания, и змей Уроборос раннехристианских учений, воплотивший в себе идею слияния «бесконечной мировой мысли» и «бесконечной мировой материи». Символическая аналогия как бы удваивает мир. Причем мир символов для средневекового человека куда реальней по сравнению с миром вещей. «Алхимик в мире символов живет, действует, размышляет» [11].

Символ для алхимика истиннее вещи, которую он означает, потому что он менее всего связан с практическим, обыденным действием, зато сближается со священнодействием и потому исполнен высшего смысла.

В основе алхимии лежит нечто, независимое от той культуры, с которой она соприкоснулась, а, соприкоснувшись, осталась в ней жить. Не исключено, что алхимия стала своеобразной модой средневековья и, изменяясь в лоне средневековья, возможно, оказала влияние на средневековое мышление. «Алхимия – «декаданс» канонического средневековья. Именно поэтому на всем алхимическом текстовом пространстве могут быть выявлены основные трудности средневекового мышления, скрытые в официальной культуре. Алхимия запечатлевает и детство, и дряхлость культуры средних веков, выступает постоянным критиком…» [1].

Заключение

Алхимия – неотъемлемая часть средневековой культуры, но часть особенная. Она образовалась из накопленного веками практического опыта металлургии, техники, медицины переплетенного с магией, культовой обрядностью. В ней, как в зеркале, отражается движение средневековой мысли. Рядом со средневековым восприятием мира, в основе которого лежало магическое, зарождалась и развивалась новая система мировосприятия, нацеленная на научное знание, вполне проявившаяся в философии века Просвещения. В средневековом обществе, часто в одном и том же человеке, две эти системы не только сосуществовали, но и вмещались одна в другую: в старую систему все больше проникала новая и постепенно подтачивала ее, создавая внутреннее напряжение, нарушая связность и последовательность представлений. Помимо прикладной стороны, значение алхимии и в том, что она подвигала средние века к Новому времени.

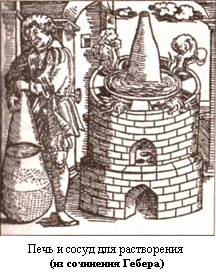

Западноевропейская алхимия дала миру несколько крупных открытий и изобретений. Именно в это время получены серная, азотная и соляная кислоты, царская водка (в результате поисков универсального растворителя), едкие щелочи, соединения ртути и серы, открыты сурьма, фосфор и их различные соединения, описано взаимодействие кислоты и щелочи (реакция нейтрализации). Алхимикам принадлежат и великие изобретения: порох, производство фарфора и каолина. Эти опытные данные и составили экспериментальную основу научной химии.

Литература

1. Рабинович В.Л. Образ мира в зеркале алхимии: от стихий и атомов древних до элементов Бойля. – М.: Энергоиздат, 1981, 152 с.

2. Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. –М.: Наука, 1979, 391 с.

3. Джуа М. История химии. – М.: Мир, 1975. с. 31-61

4. Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века. – М.: Наука, 1979, 425 с.

5. Оствальд Д. Эволюция основных проблем химии. – М.:1909, с.5

6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – М.: 1960, т.23, с. 142-143

7. Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М.: 1956, с. 616–620

8. Юнг К. Алхимия снов; Четыре архетипа: Мать. Дух. Трикстер. Перерождение/Пер. с англ. и послесл. Семиры. – СПб., Thimothy, 1997, 351 с.

9. Холл М.П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. – Новосибирск: В.О., «Наука», 1993, 714 с.

10. Менделеев Д.И. Соч. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949, т. 15 с. 357–358

11. Крицман В.А. Книга для чтения по неорганической химии. – М.: Просвещение, 1974, с. 21-30

12. Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии от древнейших времен до начала XIX века. – М.: Наука, 1969, ч.1, с.59

13. Аверинцев С.С. Золото в системе ранневизантийской культуры. – В кн.: Византия. Южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа: искусство и культура. – М., 1973, с.50

Похожие работы

... , объявив алхимию вне закона, в то же время покровительствовали ей, рассчитывая на потенциальные выгоды, которые сулило нахождение способа получения золота. Вследствие этого европейская алхимия, как и александрийская, изначально являлась герметической наукой- доступной только узкому кругу посвящённых. Этим объясняется характерное для европейской алхимии чрезвычайно туманное изложение результатов ...

... свободным. Крылатое выражение "городской воздух делает человека свободным" явилось как бы метафорическим выражением результатом коммунального движения. [26, стр.48] 1.2 Градообразующие предприятия в эпоху Средневековья Ремесленное производство, составлявшее основу городского производства, имело особую форму организации на первых этапах развитого феодализма - цехи, или ремесленные гильдии. ...

... . Именно эти "побочные функции" эликсира и закрепились в современном значении этого слова в русском языке. Вообще следует отметить, что арабская алхимия всегда самым тесным образом была связана с медициной, которая в арабском мире была развита весьма высоко (в частности, в Багдаде ещё в VIII веке появилась первая государственная аптека), и практически все арабские алхимики были известны ещё и как ...

... до конца XVIII в. То был период заката алхимии, характеризуемый пышным расцветом оккультно-герметических увлечений. [3] Глава 1. Характерные черты развития фармации в эпоху средневековья Фармация в Средние века была тесно связана с алхимией, которая, преследуя фантастические задачи (поиски «философского камня», способного превращать неблагородные металлы в золото, попытки отыскать «жизненный ...

0 комментариев