Навигация

Физико-химические свойства почв

1.2.3 Физико-химические свойства почв

По основным химическим показателям почвы сада значительно отличаются от своих природных аналогов. Большинство выбросов токсических веществ в городскую среду оседает на поверхности почвы, где происходит их постепенное депонирование, которое ведет к изменению физико-химических свойств.

Почвенное органическое вещество – почвенный гумус играет чрезвычайно важную роль в формировании почв и почвенного плодородия. Оптимальное содержание гумуса в почве обеспечивает агрономически ценную структуру и благоприятный водно-воздушный режим, улучшает прогреваемость (более темные поверхности поглощают больше солнечного тепла). С гумусом связаны важнейшие физико-химические показатели, такие как емкость катионного обмена, кислотность почв и другие.

Содержание гумуса в почвах сада разнообразно и зависит от богатства органическим веществом того субстрата, из которого они образовались, а также от способа ухода (применения торфо-минеральных компостов). В целом, содержание гумуса в почвах сада велико и достигает 9%, в среднем 4 – 6%, почти как в степных и лесостепных черноземах и серых лесных почвах. Как правило, наибольшие его количества приурочены к верхним слоям почв практически всех типов местообитания растений, и с глубиной содержание гумуса постепенно падает до 1- 2%. Следует отметить, что вся насыпная толща почв сада хорошо прогумусирована. Варьирование гумуса по горизонтам почв, вероятно, связано с различными периодами планировки данной территории и подсыпанием мелкозернистого материала. Для природных (дерново-подзолистых) почв, широко распространенных в нашей зоне, характерно содержание гумуса в верхнем гумусовом горизонте 2-3% и резкое падение с глубиной до 0,5-0,3%.

Интересно отметить, что погребенные горизонты древних почв в опорных разрезах отчетливо выделяются повышенным процентным содержанием гумуса. В разрезе 1, заложенном на месте бывшего огорода, накопление гумуса сопровождается снижением значений кислотности до pH = 5,6-6,8. В гумусовых горизонтах погребенных почв (разрез 2;5), выкопанных ближе к усадьбе, реакция почвенной среды слабощелочная, что, возможно, объясняется неоднократными перепланировками этой части сада, высадкой крупных деревьев (в глубокие произвесткованные ямы) и ремонтным строительством. В какой-то мере это подтверждается незначительным наличием строительного мусора в хорошо прогумусированном слое, контактирующим с ![]() погребенным горизонтом.

погребенным горизонтом.

Нормальный рост и развитие растений зависит от реакции почвенного раствора, которая характеризуется величиной pH. Почвы могут иметь нейтральную (pH=7), кислую (pH < 7) или щелочную ( pH> 7) реакцию. Известно, что большинство культурных растений хорошо развивается при реакции близкой к нейтральной. Для суждения о реакции среды определяют актуальную и потенциальную кислотность. Актуальная кислотность почвенного раствора (pH H20) обусловлена находящимися в нем ионами водорода и оценивается количественно величиной pH водной суспензии, зависящей от присутствия органических и минеральных кислот, способных очень легко растворяться в воде. В зависимости от величины pH водной суспензии реакция почв может быть:

4,0-5,5 – кислая; 5,5-6,0 – близкая к нейтральной; 6,1-7,0 – нейтральная; 7,1-8,0 – слабощелочная; 8,1-8,5 – щелочная; 8,5 и выше – сильщелочная.

Потенциальная кислотность обусловлена поглощенными ионами водорода и алюминия и определяется в солевых вытяжках из почвы. Воздействуя на почву раствором соли (хлористым калием –KCI), устанавливают pH солевой, а раствором гидролитически щелочной соли (уксуснокислым натрием ![]() ) определяют гидролитическую кислотность (ГК). Эти показатели имеют важное практическое значение для решения вопроса о необходимости известкования почв и при применении удобрений.

) определяют гидролитическую кислотность (ГК). Эти показатели имеют важное практическое значение для решения вопроса о необходимости известкования почв и при применении удобрений.

Реакция почв исследованной территории значительно отличается от природных аналогов, среди которых преобладают зональные кислые почвы. Величина кислотности в корнеобитаемом слое последних колеблется от pH 4,0 до 6,5.

Все почвы сада имеют нейтральную щелочную реакцию в поверхностных горизонтах (до 30см.), которая с глубиной увеличивается до pH = 8,3-8,9. Щелочность почв сада связана с попаданием в почву через поверхностный горизонт и дренажные воды хлоридов кальция и натрия, а также других солей, которыми посыпают тротуары и дороги зимой. Другой причиной является высвобождение кальция под действием кислотных осадков из различных обломков, строительного мусора, цемента, кирпича и др., имеющих щелочную среду. Во многих почвенных профилях сада содержится значительное количество строительной извести. В разрезе 1 сплошной слой извести располагается на глубине 112-124см., в разрезе 4 – на глубине 59-81см. Известь, растворяясь в почвенной влаге, также заметно подщелачивает почву. Как известно повышение кислотности до значений нейтральных способствует росту большинства растений, микробиологической активности, а также связыванию растворимых соединений тяжелых металлов. Заметное подщелачивание почв приводит к образованию труднорастворимых соединений ряда элементов питания, а превышение значений pH выше 8 делает почву неблагоприятной для большинства культур. Величины гидролитической кислотности в почвах сада невелики. Они несколько возрастают в горизонтах, обогащенных органическим веществом.

Существуют соотношения между типом насаждения и реакцией среды:

Сосняки тяготеют к почвам со значениями pH = 4,5-5,0, однако они очень экологически пластичны и могут расти при более высоких значениях pH, ельники лучше произрастают на почвах в pH = 5,5-6,8; широколиственные леса (особенно дуб, ясень) тяготеют к нейтральным или слабо щелочным почвам. Учитывая тенденцию к возрастанию щелочности в городских экосистемах целесообразно провести ряд мероприятий по ее снижению. В условиях влажного петербуржского климата глубокая вспашка, рыхление, снегозадержание, усиливающие промывание почв.

Одним из свойств почв, регулирующих питание растений, реакцию почвы и ее водно-физические особенности являются обменная поглотительная способность почв. Поглотительной способностью обладают самые мелкие илистые и коллоидные частицы, как минеральные, так, в большей степени, органические. В поглощающем комплексе почв находятся катионы ![]() Их общее количество (емкость катионного обмена) и соотношение влияет на свойства почв. Судя по значениям кислотности, содержание поглощенных ионов водорода и алюминия в почвах незначительно. Сумма обменных оснований достигает больших величин 64,0-96,0 мг-экв. на 100г. почвы. В зональных дерново-подзолистых супесчаных почвах оно не превышает 5-10 мг-экв/100г, обнаруживая, как правило, постепенное снижение с глубиной. В насыпных почвах сада содержание обменных оснований находиться в прямой зависимости от количества Са-содержащих включений. Повышение количества обменных оснований кальция и магния обуславливают высокую степень насыщенности основаниями. Почвы насыщены основаниями по всему профилю на 70-85%. Величина этого показателя свидетельствует, что исследованные почвы не нуждаются в известковании.

Их общее количество (емкость катионного обмена) и соотношение влияет на свойства почв. Судя по значениям кислотности, содержание поглощенных ионов водорода и алюминия в почвах незначительно. Сумма обменных оснований достигает больших величин 64,0-96,0 мг-экв. на 100г. почвы. В зональных дерново-подзолистых супесчаных почвах оно не превышает 5-10 мг-экв/100г, обнаруживая, как правило, постепенное снижение с глубиной. В насыпных почвах сада содержание обменных оснований находиться в прямой зависимости от количества Са-содержащих включений. Повышение количества обменных оснований кальция и магния обуславливают высокую степень насыщенности основаниями. Почвы насыщены основаниями по всему профилю на 70-85%. Величина этого показателя свидетельствует, что исследованные почвы не нуждаются в известковании.

Помимо высокого содержания поглощенных оснований в почвах содержатся свободные формы карбонатов кальция в виде обломков известняка, разложившейся извести и т.д. Количество карбонатов вычисляют по содержанию ![]() в

в ![]() . На карбонатную почву воздействуют соляной кислотой и выделяющийся углекислый газ определяют объемным методом. Содержание

. На карбонатную почву воздействуют соляной кислотой и выделяющийся углекислый газ определяют объемным методом. Содержание ![]() в профиле почв колеблется и зависит от наличия карбонатного материала в насыпных слоях. Наиболее богаты карбонатами поверхностные слои, в них содержание

в профиле почв колеблется и зависит от наличия карбонатного материала в насыпных слоях. Наиболее богаты карбонатами поверхностные слои, в них содержание ![]() равно 4-5%, с глубиной наблюдается постепенное снижение показателей.

равно 4-5%, с глубиной наблюдается постепенное снижение показателей.

Высокая карбонатность слоев способствует не только сдвигу величины pH в щелочную сторону, но и осаждению тяжелых металлов.

Элементы питания растений в почвах сада распределяются неравномерно, но во всех почвах следует отметить высокую обогащенность насыпных слоев фосфором и калием по сравнению с природными почвами. В основном такая обогащенность элементами минерального питания связывается с наличием в почвах бытового мусора и строительных обломков. Подвижные соединения калия и фосфора в большинстве почв представлены в количествах, превышающих потребности растений в этих элементах. Обеспеченность почв сада усадьбы Г.Р. Державина оценивается как повышенная, высокая и очень высокая. Исключение составляют верхние слои разреза 2 (до 56см.) и разреза 10 (до 20см.), в которых содержание подвижного калия очень низкое, а содержание фосфора-среднее.

Выводы:

1. Территория усадьбы и сада расположена в дельте реки Невы, сложенной аллювиально-морскими песками – супесями при близком залегании грунтовых вод (215см.).

2. Почвенный покров сада складывается под совокупным влиянием зонально-климатических и интенсивных антропогенных факторов. Образованы специфические городские почвы, отличающиеся от зональных комплексом морфологических и физико-химических свойств.

3. Почвы сада – это исскуственно созданные почвы, образованные путем насыпания и перемешивания инородного материала, состоящего из природного субстрата (супесей, суглинков), строительного и бытового мусора, торфяно-минеральных компостов. Насыпная толща мощностью 120-200см. перекрывает дерново-аллювиальные супесчаные почвы, существовавшие до образования усадьбы.

4. Наиболее характерными диагностическими показателями химического состояния почв сада является сдвиг реакции среды в щелочную сторону, обогащенность почв обменными основаниями и свободными карбонатами, органическим веществом и обеспеченность основными элементами питания (фосфора и калия).

5. Неблагоприятными факторами для роста растений является переуплотненность почв, наличие в профиле остатков каменой кладки, малая влажность и заметная щелочность нижних горизонтов.

6. По содержанию питательных веществ, органического вещества и присутствию в верхних горизонтах нейтральной или слабощелочной реакции почвы сада вполне пригодны для выращивания широколиственных пород и газонных трав.

1.3 Климатические условия

Климат территории умеренно холодный, переходный от морского к континентальному, с продолжительной мягкой зимой и коротким прохладным летом. Характерной чертой климата является поступление в течение почти всего года влажных воздушных масс с запада и периодическое вторжение холодного воздуха с севера, которое нередко вызывает поздне-весенние и ранне-осенние заморозки.

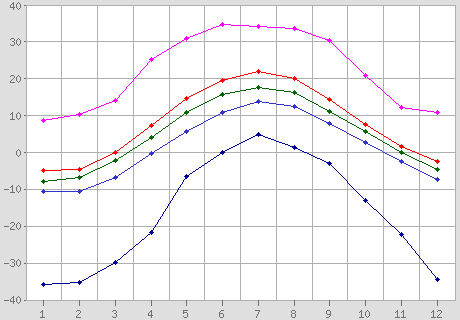

Температура воздуха в многолетнем разрезе составляет в среднем +3.8 С. Средняя температура самого холодного месяца (февраля) равна -8.4 С, самого теплого (июля) - +17.0 С. Абсолютный наблюденный минимум: -39.0 С, абсолютный максимум: +33.0 С.

Продолжительность периода с температурой выше 0 С составляет в среднем 218 дней, выше +10 С -121 день.

Ход температуры поверхности почвы в годовом цикле аналогичен ходу температуры воздуха. Абсолютный максимум достигает 52.0 С, абсолютный минимум – минус 42.0 С. Средняя дата последнего заморозка на почве -20 мая, первого -21 сентября.

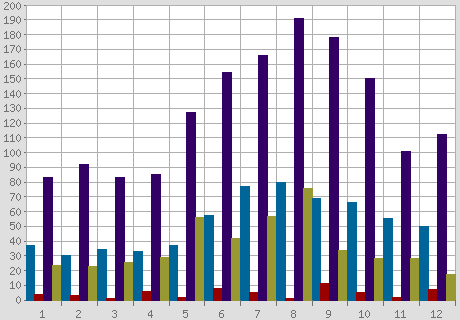

Осадки за год составляют в среднем 600 мм, при минимуме в феврале-марте 26 см. и максимуме в августе -85 см. Многолетние колебания годовых осадков составляют от 395 мм (вероятность превышения, р.=95%) до 793 мм (р.=5%). Максимальная интенсивность их за 5 минут достигает 3.2 мм/мин, за 20 минут – 1.7 мм/мин суточный максимум осадков колеблется от 25мм (р=50%) до 49 мм (р.=1%) при наблюденном максимуме -54 мм/сут.

Снежный покров устойчиво образуется вначале декабря и разрушается а начале апреля. Наибольшая мощность покрова достигает в первой декаде марта в среднем 26 см. при максимуме 49 см. Среднее число дней со снежным покровом -138.

Ветер на рассматриваемой территории преобладает юго-западных и западных направлений со средней скоростью 3.6 м/с.

|

|

|

|

|

| январь | апрель | июль | октябрь |

Рис.1.3.1. Роза ветров г. Санкт-Петербург.

Температура воздуха

|

Табл. 1.3.1

Рис.1.3.2. Средняя многолетняя температура воздуха.

Осадки

|

Табл. 1.3.2.

Рис.1.3.3. Количество атмосферных осадков по месяцам.

0 комментариев